プロフィール

日本の、全てのヤンキーの父。

尾張国(愛知県)の農民の子で、幼名は猿(さる)、日吉丸(ひよしまる)とも。主君・信長から親しみを込めて「ハゲ鼠」と呼ばれ、歴戦、天下人となる。

それまでの検地を全国にまで広げた太閤検地や、身分秩序を目的とした刀狩など、近世の先駆となる政策は一応注目に値する。

しかし豊臣政権は果てしない戦争体制によってのみ維持され、日本の大軍勢文禄の役二〇万および慶長の役一五万が朝鮮に渡り、朝鮮・明連合軍との大戦争となった。この戦争を始めた当の本人の最期と遺体はいかに――!?

享年62(1537-1598)。同い年は足利義昭、景轍玄蘇、権慄。

信長より3つ年下、徳川家康より6つ年上。

詳細

文禄・慶長の役とは

![]() 秀吉または戦国時代、もっと言えば日本史を語るのに絶対に避けては通れないのが、文禄・慶長の役という名の大戦争あるいはジェノサイドです。

秀吉または戦国時代、もっと言えば日本史を語るのに絶対に避けては通れないのが、文禄・慶長の役という名の大戦争あるいはジェノサイドです。

この戦争の目的は明国の制圧で、そのための通過点として日本軍は秀吉の命で朝鮮に侵攻。この戦争によって朝鮮全土は戦火に巻き込まれ、飢餓地獄となりました。

また日本兵の手柄の証拠に、朝鮮の一般民衆まで耳と鼻を切られ、戦後も南原城付近には鼻のない男女が多くいたと言います。

この時に切り取られた耳と鼻は、京都市東山区の豊国廟の前にある耳塚に埋められ今も遺っています。 「鼻請取状」によれば、吉川広家は計一万八三五〇、鍋島勝茂(直茂長男)は計五〇四四、![]() 黒田長政は計五五〇二と判明していますが、これは氷山の一角 [文献3]。

黒田長政は計五五〇二と判明していますが、これは氷山の一角 [文献3]。

また日本に連行された捕虜は、学者の姜沆を含め二万から三万ともいわれ、そのうちの約五分の一しか母国に帰ることができませんでした。

朝鮮に援軍を送った明国は文禄・慶長の役の後に滅亡。秀吉ではなく、同じ周辺民族の女真族・ヌルハチが明国を制圧しました。

生涯

百姓の貧しい身の上から、![]() 織田信長に仕えて歴戦し、ついには天下人になった秀吉。

織田信長に仕えて歴戦し、ついには天下人になった秀吉。

秀吉は「人を斬ることが嫌い」「太刀も刀もいり申さず」が口癖で、水攻めや兵糧攻めなどを得意としました。また賤ヶ岳の戦いでは、猛暑に苦しむ負傷兵に、菅笠(すげがさ)を買って、敵見方の別なくかぶらせたこともありました。

天正一三年(1585)六月に関白に就任。同年八月の四国平定後の翌九月に「作内(加藤光康)ためには…唐国迄」示唆 [文献4]。子飼いの部将一人のために!? ともあれ遅くとも、関白宣言とほぼ同時期に唐入り宣言が見て取れます。

すなわち突然乱心したわけではないが、周辺国を敬うわけでもなく、同一九年(1591)初頭にはブレーキ役だった![]() 豊臣秀長と

豊臣秀長と![]() 千利休が続けざまに死去。同年末には甥の

千利休が続けざまに死去。同年末には甥の![]() 秀次に関白職を譲り、太閤と称しました。

秀次に関白職を譲り、太閤と称しました。

翌文禄元年(1592)四月、太閤の命により日本の大軍勢が渡海。朝鮮は非常に深刻な被害を受け、日本も多くの犠牲者を出しました。

この戦争に挑むにあたり、秀吉が建てた東山大仏(方広寺)。慶長元年(1596)閏七月、畿内の地震により大仏は完成から僅か一年ほどで大破。その二年後、子の![]() 秀頼だけを心配しながら六二歳の生涯を閉じました。辞世の句は「露と落ち 露と消えにし 我が身かな なにわの事も 夢のまた夢」

秀頼だけを心配しながら六二歳の生涯を閉じました。辞世の句は「露と落ち 露と消えにし 我が身かな なにわの事も 夢のまた夢」

豊国社――残された者たち

秀吉死後、豊臣政権は地震で大破した東山大仏の再建とともに、東山大仏に北野社(北野天満宮)のような神社――のちの豊国社(とよくにしゃ)の建立を企図。

一方、朝鮮に渡海の日本全軍を撤収させるべく、秀吉の遺体は京都・伏見城に安置されたままでした。通夜も葬儀もありませんでしたが、中世では人を神として祝うにあたって葬礼をおこなったり、遺体を土葬や火葬にしてはならないと考えていたからです。

すなわち政権は、国内外の危機を乗り越えんと秀吉を神と祝う準備を進行。秀吉の遺体は、阿弥陀ヶ峰(あみだがみね:京都市東山の一峰)頂上の瓦葺(かわらぶき)きの堂舎=廟に移されました。

後陽成天皇から豊国(とよくに)大明神の神号を与えられましたが、この神号を選んだのは吉田兼見(かねみ/吉田神道)とされます。完成した、秀吉をまつるための豊国社は阿弥陀ヶ峰の麓に建ちました。

豊臣氏滅亡後、![]() 徳川家康は社号を停止し、社殿は釘付けにして朽ちるに任せることとしました[註]。現社殿(豊国神社)は明治初年、方広寺大仏殿跡に再建されたものです。

徳川家康は社号を停止し、社殿は釘付けにして朽ちるに任せることとしました[註]。現社殿(豊国神社)は明治初年、方広寺大仏殿跡に再建されたものです。

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス テレビ 55V型

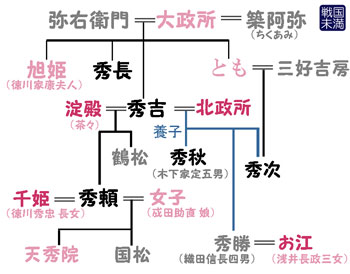

豊臣秀吉 相関図

豊臣政権

一門

- 正室:北政所

- 側室:淀殿・加賀殿(摩阿:利家三女)・松の丸殿(京極高次の姉)ほか、妻妾合せて二二人

- 実子:鶴松(天正17-同19)・秀頼

- 養子:秀次・小早川秀秋・宇喜多秀家ほか

- 縁戚(北政所の甥):木下勝俊

ブレーン前期

ブレーン後期

家臣団

朝廷

朝鮮国

明国

補註

慶長七年『舜旧記』に「豊国極楽門、内府(家康)より(近江国琵琶湖にうかぶ)竹生島(ちくぶしま)へ寄進により、壊し始(はじ)む」。その理由は不明だが現在、竹生島には「豊国極楽門」という門をもとに建立された都久夫須磨(つくぶすま)神社の社殿と宝厳寺(ほうごんじ)の唐門がある。これが豊国社にあった建造物の唯一の遺構と考えられる。

参考文献

- スティーブン・ピンカー(著)、幾島幸子・塩原通緒(翻訳)『暴力の人類史 上』(青土社、2015年)

- 上垣外憲一『文禄・慶長の役-空虚なる御陣』(講談社、2002年)

- 北島万次『乱中日記1』(平凡社、2000年)はじめに11頁

- 「伊予・小松一柳文書」(天正十三年九月三日 一柳末安宛 豊臣秀吉朱印状)北島万次『豊臣秀吉 朝鮮侵略関係史料集成 第一巻』(平凡社、2017年)4-5頁「作内ためニハ、秀吉日本国事者不及申、唐国迄被仰付候心ニ候歟」

- 河内将芳『秀吉の大仏造立(シリーズ権力者と仏教)』(法蔵館、2008年)「2 大仏鎮守、新八幡、豊国_第四章 大仏鎮守の建立」165-199頁

- 小和田哲男 監修『ビジュアル 戦国1000人』(世界文化社、2009年)「豊臣秀吉」236-241頁

- 奈良本辰也 監修『戦国武将ものしり事典』(主婦と生活社、2000年)「どんな戦略・戦術があるのか」58頁、「武将の人となりをさぐる」284頁、「武将の風体を解剖する」295、297頁「天下とりに駆けた方策」444頁