プロフィール

加賀藩の祖。幼名は犬千代。愛称は槍の又左。

豊臣秀吉のナンバー2。というわけで、常に権勢家の側にいる。

幼少の頃から信長に仕え、青年期はやんちゃだった。のちに柴田勝家と佐々成政と共に織田の北陸方面軍として越後上杉氏と戦う。

本能寺の変後、賤ヶ岳の戦いではじめ勝家の側に属したが、戦闘中に秀吉に寝返り加増されて金沢城に移った。

秀吉死後、家康が台頭。家康の牽制(けんせい)なるか――

詳細

1.化粧して傾く

幼少から四歳年上の![]() 信長に仕え、若い頃は化粧をして傾(かぶ)き、槍働きを得意としたため「槍の又左(またさ)」と呼ばれていました。

信長に仕え、若い頃は化粧をして傾(かぶ)き、槍働きを得意としたため「槍の又左(またさ)」と呼ばれていました。

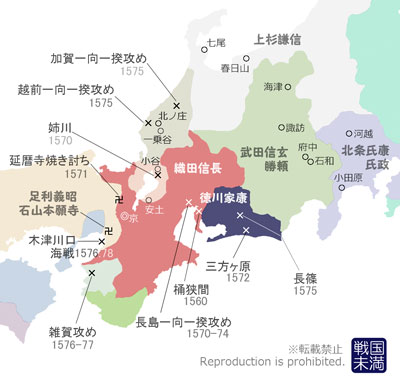

永禄三年(1560)二三歳の時、桶狭間の戦い(VS![]() 今川義元)に無断で出陣。敵の首級をあげましたが、信長に叱責され、怒って首級を泥中に叩き込みました。

今川義元)に無断で出陣。敵の首級をあげましたが、信長に叱責され、怒って首級を泥中に叩き込みました。

2.加賀一向一揆

天正三年(1575)利家三八歳の時、![]() 柴田勝家に越前一国の支配権が与えられた際、利家は不破光治・

柴田勝家に越前一国の支配権が与えられた際、利家は不破光治・![]() 佐々成政と共に府中三人衆として、勝家を監視する目付役の職を与えられました。

佐々成政と共に府中三人衆として、勝家を監視する目付役の職を与えられました。

天正七年(1579)八月、加賀一向一揆は勝家によって滅ぼされ、翌年本願寺の降伏などがあり、同九年(1581)に門徒三〇〇余人が磔刑に処せられました。この年、利家四四歳は能登七尾城主となり、織田の北陸方面軍として勝家と成政と共に越後上杉氏と戦いました。

3.賤ヶ岳の戦い

本能寺の変で信長が倒れ、同一一年(1583)四六歳の時、賤ヶ岳の戦いではじめ勝家の側に立ちましたが、戦闘の最中に![]() 羽柴秀吉に寝返りました。これはのちの

羽柴秀吉に寝返りました。これはのちの![]() 小早川秀秋以上にひどい裏切り――だけあって、この功により利家は北加賀二郡を加増され金沢城に移りました。

小早川秀秋以上にひどい裏切り――だけあって、この功により利家は北加賀二郡を加増され金沢城に移りました。

同一二年(1584)小牧・長久手の戦い(秀吉VS![]() 家康・

家康・![]() 織田信雄)の際には在国して守備にあたり、秀吉の越中出兵に出陣、成政を富山城に破りました。

織田信雄)の際には在国して守備にあたり、秀吉の越中出兵に出陣、成政を富山城に破りました。

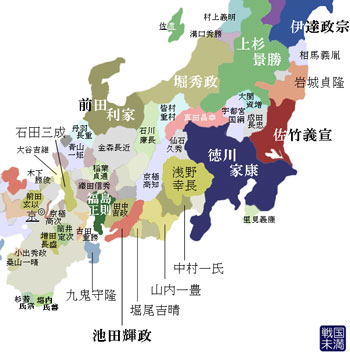

同一九年(1591)に奥州征伐(秀吉VS九戸政実)に従軍した際は、![]() 伊達政宗や

伊達政宗や![]() 南部信直の意向を秀吉に取り次ぎました。

南部信直の意向を秀吉に取り次ぎました。

4.秀吉渡海を制止

豊臣秀吉の命により文禄元年(1592)四月一三日、日本軍が朝鮮へ侵攻。五五歳の利家は、肥前(佐賀県)名護屋に在陣しました。

日本軍が首都ソウルや平壌を制圧すると、肥前名護屋では秀吉が自身も朝鮮へ渡海すると言いました。これを![]() 浅野長政が制止しましたが、秀吉の怒りは増すばかりで言って聞きません。後日、

浅野長政が制止しましたが、秀吉の怒りは増すばかりで言って聞きません。後日、![]() 家康と利家が秀吉を制止しました。しかし

家康と利家が秀吉を制止しました。しかし![]() 石田三成は、秀吉が渡海せねば事は成就しないと主張。

石田三成は、秀吉が渡海せねば事は成就しないと主張。

秀吉の前で激論となり、家康らは秀吉の万一の事あれば天下は相果てると主張すると、秀吉もこれに納得しました。

5.関ヶ原戦前夜

そののち利家は五大老に就任、名実共に秀吉のナンバー2になりました。

慶長三年(1598)四月、六一歳の時に家督を利長に譲りましたが、同年八月秀吉の死後、大坂城に入り![]() 秀頼の後見。

秀頼の後見。

天下を奪わんとする![]() 徳川家康を牽制(けんせい)できるか、というところで利家は秀吉のあとを追うように翌慶長四年(1599)閏三月に大坂城で死去しました。だから権勢家の側にいるような人間は当てにできない?

徳川家康を牽制(けんせい)できるか、というところで利家は秀吉のあとを追うように翌慶長四年(1599)閏三月に大坂城で死去しました。だから権勢家の側にいるような人間は当てにできない?

利家の遺品である鎧櫃(よろいびつ)の中から、利家が日常使っていたそろばんが見つかりました。戦場に持参し、軍勢や兵糧の計算などに使っていたようです。ナンバー3じゃ駄目だったんでしょうか。

トモエそろばん 23桁 樺玉 木製_Amazon

加賀藩の苛政

加賀藩(金沢藩)では、米産増額を目的に改作法(かいさく)なるものを実施。

明和から寛政にかけて同藩の郡方(こおりかた)役人・高沢鶴鳴(忠順:ただより)によれば、改作法は百姓の奢侈を防ぐために、その手許(てもと)に余分のないように取り上げ、もし百姓が困窮すればいくらでも救助するという考えであったのであろう。

しかし詳しい旧記を見ると、ただ年貢の増微を専(もっぱ)らにする様子。そのうえ藩からの借物は事ごとに利息を取り上げ、ひたすら百姓から多く取り上げる貪欲の法に思われる。…近ごろはそれでも足りないようになって、非常の手当てはおろか、平年の窮民の救助さえできないようになっている。

そこで改作法をもって、当国の農民は昔一揆を起こした者の末で、ややもすればその気ざしがあるので、これを抑えるために苛(きびし)くあてがい、百姓に年貢の残り余分が少なく、ありたけ虐(しいた)げ取って常に頭のあがらぬようにおし付けておく法であると考えている者がいる、と述べています[文献2]。

前田利家 相関図

前田氏

正室:松(芳春院:ほうしゅんいん)/二男九女

- 長男・利長:加賀藩主二代

- 次男・利政

- 三女・摩阿姫:秀吉の側室

- 四女・豪姫:秀吉養女→ 宇喜多秀家室

側室:千代(寿福院)

- 利家四男・利常(としつね):加賀藩主三代