解説

短刀

短刀(たんとう)とは、全長一尺一、二寸(約3.3~36.4センチ)以下の刀。反りの少ない平造(ひらづくり)が一般的です。

腰刀

腰刀(こしがたな)は、南北朝から室町時代にかけて、太刀の差添えとして用いられた小脇指(こわきざし)をいいます。拵(こしらえ:刀剣外装)は、鍔(つば)を装着しないしないものが多いです。

小刀・懐刀・脇差

腰刀の一・小刀拵(ちいさがたな-こしらえ)は、鎌倉時代より見られ、懐刀(ふところ-がたな)としても使用。後の脇差(わきざし)相当。あるいは、鍔が装着された短刀拵のことを言います。

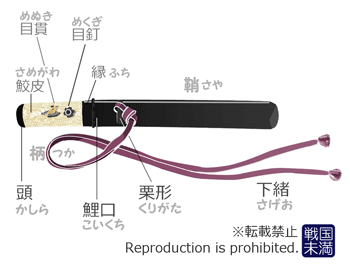

以上のとおり短刀といっても様々ありますが、太刀には見られない特徴ないし構成要素は以下のとおり。

特徴

- 下緒(さげお):刀を腰に差した際に、刀が抜け落ちないように、帯に絡めて固定する紐。長さ一間(約180センチ)ほど。

- 栗形(くりがた):下緒を通すための穴のある突起。

- 鯉口(こいくち):鞘の入り口部分。鞘口が鯉の口に似ていることから。

- 頭(かしら):柄(つか)を補強するため、柄の先端に装着された金具。

当素材

播磨国(兵庫県)山崎藩本多家一万石の士族の人々が設立した、本多文庫に収蔵されている短刀[文献1]を参考に描き下ろしました。今、本多家に残る刀剣はこれ一つ。 目貫には翁らしき人物が施され「どなたかの輿入れの添え物として持ってきたものではないだろうか。」

補足

- 「懐刀」(ふところがな)は懐に収めて持つ護身用から、秘密の計画などに参画する近親や側近のこと。

- マイケル・バイアム氏曰く「侍は小刀と太刀を腰の帯に差した。(中略)戦闘用の補助剣としてだけでなく、切腹にも用いられた。」

ムーミン 多機能 ナイフ 防災グッズ【国内正規品】_Amazon

参考文献

- 井出正信『江戸の侍グッズ コレクション』(里文出版 、1998年)[134]74頁

- 歴史群像編集部(編集)銀座長州屋(協力)『図解 日本刀事典』(ワン・パブリッシング、2021年)

- マイケル・バイアム『武器と甲冑』(同朋舎出版、1990年)36頁