プロフィール

筑前・筑後(福岡県西部)の戦国大名。慶長の役総大将。

北政所(ねね)の兄の子。金吾(きんご)中納言。幼名は辰之助(たつのすけ)。

秀吉の養子だったが、秀吉の側室・淀殿に捨丸(秀頼)ができたのをきっかけに、小早川隆景の養子となった。

慶長の役で日本全軍の総大将として出兵。蔚山の戦いで奮戦し武名を挙げたが、反ってその軽挙が咎められる。

詳細

1.秀吉の養子

![]() 秀秋は、

秀秋は、![]() 豊臣秀吉の正室・

豊臣秀吉の正室・![]() 北政所(ねね)の兄・木下家定の子。歌人・木下勝俊(長嘯子)の弟です。

北政所(ねね)の兄・木下家定の子。歌人・木下勝俊(長嘯子)の弟です。

幼少から秀吉の養子として育てられ、羽柴秀俊(ひでとし)と名乗り、頭のよい子と評判でした。一〇歳の時に参議に任じ、金吾と呼ばれました。

文禄の役が起こると文禄二年(1593)三月、一二歳の時に肥前(佐賀県)名護屋に出陣しました。

2.小早川家の養子

秀秋の居城は筑前名島

同年八月に秀吉の側室・![]() 淀殿にお拾(ひろい・のちの

淀殿にお拾(ひろい・のちの![]() 秀頼)が生まれると、今度は毛利氏に養子に行くことになりました。しかし

秀頼)が生まれると、今度は毛利氏に養子に行くことになりました。しかし![]() 元就の三男である

元就の三男である![]() 小早川隆景は、実家の毛利氏によその血が入るのを拒み、秀俊を自分の養子にすることにしました。

小早川隆景は、実家の毛利氏によその血が入るのを拒み、秀俊を自分の養子にすることにしました。

あんまりな話ですが、お拾誕生後、秀吉の弟・![]() 豊臣秀長の養子・秀保(ひでやす)が僅か一七で謎の死を遂げ、秀保の兄で秀吉の甥である関白・

豊臣秀長の養子・秀保(ひでやす)が僅か一七で謎の死を遂げ、秀保の兄で秀吉の甥である関白・![]() 秀次二八歳は高野山で自害させられました。それに比べれば、小早川氏の養子で済んでよかったとも言えます。

秀次二八歳は高野山で自害させられました。それに比べれば、小早川氏の養子で済んでよかったとも言えます。

慶長二年(1597)六月に隆景が病死すると、一六歳で筑前・筑後(福岡県西部)の小早川家の当主となり、秀秋と名乗りました。

2.慶長の役 総大将

同年七月に秀秋は、慶長の役で日本全軍の総大将として出兵。![]() 黒田官兵衛がこれを補佐し、諸将四二人、兵一六万三千を率いて朝鮮へ渡海しました。

黒田官兵衛がこれを補佐し、諸将四二人、兵一六万三千を率いて朝鮮へ渡海しました。

同年一二月、![]() 加藤清正以下二千の日本軍が籠る蔚山(ウルサン)倭城が、明の楊鎬と麻貴及び朝鮮の権慄率いる連合軍六万に包囲されました。

加藤清正以下二千の日本軍が籠る蔚山(ウルサン)倭城が、明の楊鎬と麻貴及び朝鮮の権慄率いる連合軍六万に包囲されました。

翌年正月、秀秋は自ら兵を率いて蔚山に向かい、敵軍に突撃。一三人を斬り、![]() 毛利秀元らと共に囲みを解いたのですが

毛利秀元らと共に囲みを解いたのですが

![]() 石田三成は一軍の総帥として深く敵陣に突入する軽挙を責めて秀吉に讒言しました。

石田三成は一軍の総帥として深く敵陣に突入する軽挙を責めて秀吉に讒言しました。

これにより帰国を命じられ、同年四月、伏見で秀吉は秀秋の軽挙を責め、領地五二万石から越前一五万石に移すことに決定。しかし秀吉が同年八月に死去したため、筑前に留まることができました。

3.関ヶ原の戦い

慶長五年(1600)九月、迎える関ヶ原の戦い。秀秋は東軍につくか西軍につくか、なかなか決断できませんでした。一応は石田三成方である西軍に属したけれども、心は揺れに揺れていました。

多くの兵を抱える秀秋の采配次第でこの戦はどちらが勝つか決まる。西軍の秀秋一九歳は、戦闘半ばで東軍に寝返り、![]() 徳川家康を天下人へと導きました。関ヶ原の戦いの後、二年後に死去。享年二一。心の病に近かったとも言われています。

徳川家康を天下人へと導きました。関ヶ原の戦いの後、二年後に死去。享年二一。心の病に近かったとも言われています。

一方、秀秋家老の稲葉正成(まさなり)は、東軍への寝返りに関与した功で同一二年(1607)美濃で一万石あたえられました。さらに妻の![]() 春日局が

春日局が![]() 家光の乳母になり、子の正勝は家光の小姓となりました。のち正勝は家光の側近として老中をつとめ、相模(神奈川県)小田原藩主(八万五〇〇〇石)となりました。

家光の乳母になり、子の正勝は家光の小姓となりました。のち正勝は家光の側近として老中をつとめ、相模(神奈川県)小田原藩主(八万五〇〇〇石)となりました。

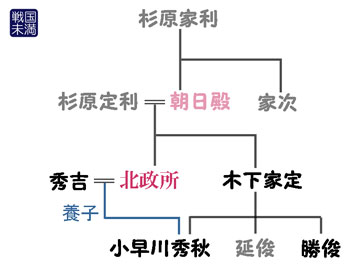

小早川秀秋 相関図

木下氏:実家

小早川氏

- 養父:隆景

- 兄:秀包(ひでかね)。隆景の養子。

秀吉の養子たち

参考文献

- 花見朔巳「小早川秀秋」『日本人名大事典2』(平凡社、1979年)627頁

- 小和田哲男「稲葉氏」左同(監修)左同・菅原正子・仁藤敦史(編集委員)『日本史諸家系図人名辞典』(講談社、2003年)134-135頁