プロフィール

秀吉唯一の弟。通称・小一郎(こいちろう)。大和大納言。

弟(てい)の見本のような弟(おとうと)。

則ち兄秀吉の言いなりではなく、主体的に行動しながらこれを補佐。

その過程で秀吉家臣団の肝心かなめとなるも、次第に病気が常態化。天下取り終盤の小田原の戦いでは病床にあり、兄は弟不在で北条氏を滅ぼした。

しかし天下取りなど偉大なる兄にとって余興の類。朝鮮出兵が現実味を帯び、弟の生死が豊臣の、はたまた日本の命運を分ける――?!

詳細

1.兄秀吉の帰村

![]() 秀長は、通称・小一郎(こいちろう)と言い、

秀長は、通称・小一郎(こいちろう)と言い、![]() 秀吉の三つ下の同母弟。

秀吉の三つ下の同母弟。

兄が早くから家を飛び出し放浪生活をしている間、尾張の中村郷で母や姉を助け、野良仕事に精を出していました。

ある日、郷に帰ってきた兄秀吉は、今では![]() 織田信長に仕え、足軽組頭になっていると言います。自分のもとに来ないかと誘われました[文献1]。

織田信長に仕え、足軽組頭になっていると言います。自分のもとに来ないかと誘われました[文献1]。

しかし史料に初めて現れる秀長は、信長家臣として秀吉とは別に軍事行動をとっています。秀吉の中国攻め以降、その麾下(きか)に入りました。

天正一〇年(1582)秀長四二才の時、信長が![]() 明智光秀によって本能寺で討たれ、秀吉の天下取りがスタート。山崎での光秀との戦い、賤ヶ岳での

明智光秀によって本能寺で討たれ、秀吉の天下取りがスタート。山崎での光秀との戦い、賤ヶ岳での![]() 柴田勝家との戦い、小牧・長久手での

柴田勝家との戦い、小牧・長久手での![]() 織田信忠・

織田信忠・![]() 徳川家康連合軍との戦いに秀長は活躍しました。

徳川家康連合軍との戦いに秀長は活躍しました。

2.四国、九州攻め

秀長が初めて兄に反抗したのは、![]() 長宗我部元親を討つため、総大将として八万の大軍を率いて四国へ渡ったとき。

長宗我部元親を討つため、総大将として八万の大軍を率いて四国へ渡ったとき。

進撃が思わしくないと聞いた秀吉は、自ら四国へ行こうとしました。それを知った秀長は「秀吉がきたら、秀長の武力不足を示すことになり、秀長の恥にもなる。四国へくるのはやめてくれ。」

元親を降伏させ、凱旋した秀長は天正一三年(1585)大和(奈良県)郡山(こおりやま)城主として、紀伊・和泉・大和を領しました。紀伊の総国検知を行い、大和の寺社に制札を下し、東大寺大仏殿の復興に援助を与えるなど領国支配に尽力。

天正一五年(1587)九州征伐のおり、秀長は真っ先に和議をすすめ、島津家久もそれに応じました。この和議の件で秀吉は秀長の独断専行と叱っていますが、秀吉自身はじめから和議を望んでいました。

3.病気の常態-大織冠遷座

同年、秀長四八歳は大納言に叙任。秀長の病気が常態となった翌天正一六年(1588)四月、大織冠(たいしょっかん,たいしょくかん)が居城の郡山城の城下へ遷座(せんざ)=移されました。

一般に大織冠とは、藤原鎌足が死を前にして与えられた当時の最高位階。他に授けられた例がないので、鎌足の称となりました。

ここでいう大織冠とは、大和国・多武峰寺(とおのみねでら/現 談山神社)にまつられた藤原鎌足の「木像」のこと。中世では大織冠破裂といって、凶事や異変の際にはその予兆として破裂(亀裂、欠損)することでも知られた霊宝です。

その大織冠が郡山へ遷座となり、二年後の天正一八年一〇月に「はや今暁(こんぎょう)秀長は死去」(『多門院日記』)といわれるほど病状に秀長が陥ったとき、「当病本復(ほんぷく)においては、大織冠先々(さきざき)のごとく、御帰山(ごきざん)たるべし」(『談山神社文書』)

則ち豊臣政権が、秀長病気平癒と引き換えに大織冠を帰座(きざ)=もとの座所に返そうと多武峰寺に伝えました。逆にこれは、天正一六年の郡山遷座の目的が、大織冠の霊力によって病気平癒を期待した可能性が考えられます。

4.最晩年と死後の政権

天正一七年(1589)五月、秀吉に待望の子・鶴松が誕生。翌同一八年正月、妹の旭姫(家康の正室)が死去(享年四八)。

![]() 小田原の戦いでは病床にあった秀長。秀吉が北条氏を討って同年七月、天下を平定した半年後の天正一九年(1591)正月二二日、秀長は病のためこの世を去りました。享年五二。

小田原の戦いでは病床にあった秀長。秀吉が北条氏を討って同年七月、天下を平定した半年後の天正一九年(1591)正月二二日、秀長は病のためこの世を去りました。享年五二。

秀吉は弟の死を知ったとき、片腕を失ったと号泣[文献2]。――したとは思いますが、本人にしてもどこまで本気だったであろうか。何故なら、信長先輩の如く自分に従わない人間はもちろん、秀吉はそうでもない親類までも排除。

秀長は秀吉の朝鮮出兵には反対の立場で、最大の歯止め役になっていました。かくして秀長死後、秀長派の![]() 千利休も後を追うように死去すると、朝鮮出兵が現実化。運命は不思議なもので、朝鮮水軍司令官・

千利休も後を追うように死去すると、朝鮮出兵が現実化。運命は不思議なもので、朝鮮水軍司令官・![]() 李舜臣の好敵手は、秀長の家老だった

李舜臣の好敵手は、秀長の家老だった![]() 藤堂高虎が担いました。

藤堂高虎が担いました。

妻のお藤(光秀尼)は、秀長の参詣先で見染められ、大和郡山城に迎えられました。養子の秀保が死去すると、城を出て興福院で再び出家。秀長・秀保の菩提を弔いました。享年七一

【Amazon.co.jp限定】TCL テレビ 55V型 4K

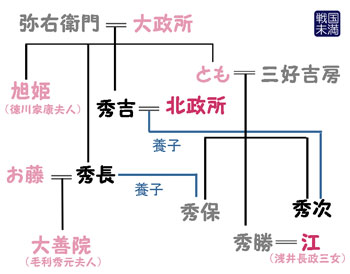

豊臣秀長 相関図

豊臣氏

- 秀長家老:藤堂高虎

秀吉軍団

参考文献

- 河内将芳『秀吉の大仏造立(シリーズ権力者と仏教)』(法蔵館、2008年)第四章 大仏鎮守の建立 154-156頁

- 奈良本辰也 監修『戦国武将ものしり事典』(主婦と生活社、2000年)「秀吉の弟、秀長は天下とりの懐刀」191頁

- 三鬼清一郎「羽柴秀長」『国史大辞典11』(吉川弘文館1989年)535頁

- 羽生道英「豊臣秀長」『天下取り採点 戦国武将205人』(新人物往来社、1998年)186頁

- 小和田哲男 監修『ビジュアル 戦国1000人』(世界文化社、2009年)「豊臣秀長」244頁

- 歴史雑学研究会 編さん『図解!名将を支えた軍師たち』(綜合図書、2007)