解説

画像左から

詳細

信長

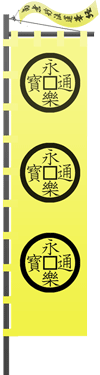

信長の初期は織田木瓜を軍旗にしていたようでしたが、天下布武の印判を使用するようになってから永楽銭の軍旗を使用するようになったそうです。

何故永楽銭なのか、理由は謎に包まれています。旗色は黄色と、黄絹を生絹と解し白地としたもの、二つの説があります。旗の竿の頭についている小さい旗は招き(まねき)といいます。

秀吉

秀吉は軍旗も金に固執。指物(小旗)は無地金色で、シンプルな小ぶりのものを使ったといわれています。

家康

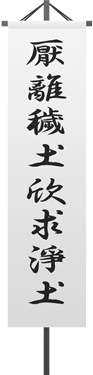

家康の軍旗・厭離穢土(おんりえど)とは「煩悩にけがれた現世を嫌い離れること」、欣求浄土(ごんぐじょうど)とは「極楽浄土に往生することを心から願い求めること」の意味で、どちらも仏教用語。欣求浄土は一般的に厭離穢土の対句として用いられます。「厭欣旗」は家康本陣に一本だけあり、一代限りの旗でした。

複数本立てる旗として、小牧・長久手までは白地の黒い葵紋が三つ並んだ軍旗を使用。その後は真白無地の旗を用いました。

【Amazon.co.jp限定】ハイセンス テレビ 55V型

参考文献

- 大野信長(図像考証・作図)『図説・戦国武将118-決定版』(学習研究社、2001年)

- 奈良本辰也 監修『戦国武将ものしり事典』(主婦と生活社、2000年)「目印に使った軍旗・指物」34-37頁

ご利用について

関連記事

織田信長

豊臣秀吉

徳川家康

軍旗

信長・秀吉・家康/謙信・信玄・氏康・義元