プロフィール

江戸幕府初代将軍。三河国(愛知県)岡崎出身。幼名は竹千代。

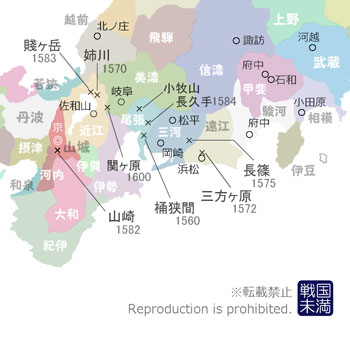

家康が信長遺児の信雄を助け、羽柴秀吉と戦った小牧・長久手の戦い。秀吉は家康に敗れるが、政治面では秀吉が勝って豊臣政権が誕生。

しかし敗戦は後を引き、家康の関東だけ太閤検地も刀狩もなしえなかった。また文禄・慶長の役には兵を出さずに力を温存。

時宜を得た還暦前の家康、関ヶ原に挑み、幕府を開く。一〇〇年がかりの関東河川水運網に臨み、日朝との国交回復などに尽力した。

何でもそつなくこなす狸。しかし晩節、琉球国王が薩摩の手に落ちる――!?

詳細

1.徳川氏系譜

![]() 家康の孫・

家康の孫・![]() 家光はグランドファザコンで、東照大権現として家康を祀る霊廟・日光東照宮を大造営。世界遺産にも登録されています。

家光はグランドファザコンで、東照大権現として家康を祀る霊廟・日光東照宮を大造営。世界遺産にも登録されています。

徳川氏の始祖は松平親氏(徳阿弥)で、九代目の家康が先祖を新田源氏として系図を詐称し、徳川を名乗りました。

岡崎城主の祖父・松平清康は西三河を平定しましたが、二五歳の時に家臣に暗殺されます。このため父・松平宏忠は岡崎城を追われ、駿府(府中)の![]() 今川義元の援助を受けるため天文一六(1547)長男の竹千代(家康)六歳を人質として駿府に送りました。

今川義元の援助を受けるため天文一六(1547)長男の竹千代(家康)六歳を人質として駿府に送りました。

2.贅沢な?人質生活

しかし途中織田信秀(信長父)の手に奪われ、竹千代は二年半を尾張で過ごしました。竹千代八歳のときに父宏忠二四歳が家臣に暗殺され、これを機に織田と今川で捕虜の交換があり、竹千代は今川義元のもとで一一年の人質生活を送ります。

人質とはいっても、家庭教師には義元軍師にして高僧の太原雪斎が付けられました。元服の際は義元の一字をもらい元信(もとのぶ)と名乗り、義元の姪を正室に迎える厚遇を受け、また日常的に鷹狩に興じました。

母の於大(おだい)の方は、家康三歳の時に宏忠と離縁。離別後、永禄三年(1560)家康一九歳と初めてとあった直後に、桶狭間で義元が![]() 織田信長に敗れて戦死。これを機に独立しました。

織田信長に敗れて戦死。これを機に独立しました。

3.武田氏との戦い

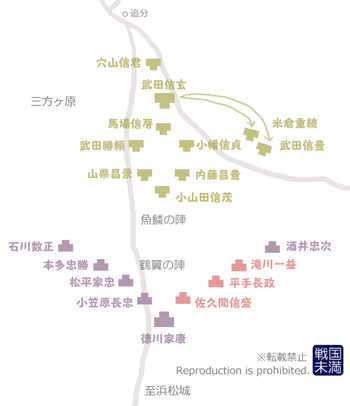

三方ヶ原の戦い

独立後、家康は信長と同盟を組み、信長を支えました。同一一年(1568)![]() 足利義昭は将軍就任後、その支援者であった信長と次第に対立。

足利義昭は将軍就任後、その支援者であった信長と次第に対立。

信長の延暦寺焼き討ちなどは甲斐の![]() 武田信玄の怒りもかっており、義昭は信玄を味方につけて、信長の同盟軍である家康を攻撃させました。

武田信玄の怒りもかっており、義昭は信玄を味方につけて、信長の同盟軍である家康を攻撃させました。

このころ信長は、本願寺顕如によって反信長包囲網を敷かれ動けず、元亀三年(1572)一二月に三方ヶ原で家康を破った信玄は、北条方の援軍を合わせて三万の大軍をもって西上しました。

長篠の戦い

しかし天正元年(1573)四月信玄が信州駒場で病死。信玄死後の三ヶ月後、家康が兵を従えて武田方の三河長篠城を包囲。家康は長篠城を手に入れましたが、これを奪還すべく![]() 武田勝頼が長篠城を包囲しました。

武田勝頼が長篠城を包囲しました。

家康は信長に援軍を依頼。かくして同三年(1575)五月に長篠の戦いがおこり織田・徳川連合軍は鉄砲をもってして武田騎馬隊を破り、一年半前の三方ヶ原の雪辱を晴らしました。

5.豊臣氏との戦い

小牧・長久手の戦い

信長が本能寺の変で倒れると、家康は信長の遺児・![]() 信雄を助け、

信雄を助け、![]() 羽柴秀吉と天正一二年(1584)四月に小牧・長久手[図1]で争いました。

羽柴秀吉と天正一二年(1584)四月に小牧・長久手[図1]で争いました。

秀吉四八歳は家康四三歳に敗れましたが、政治面では秀吉が勝って豊臣政権が誕生。しかしこの敗戦は後を引き、同政権下にあって家康の関東だけほぼ治外法権に。太閤検地も刀狩も関東ではなしえませんでした。

また七年にも及ぶ文禄・慶長の役に徳川は一兵を出さずに、この役で疲弊する豊臣の武将らを尻目に力を温存しました。

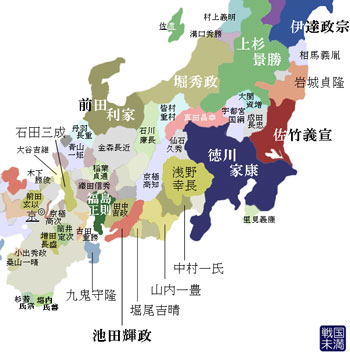

関ヶ原の戦い

慶長の役の只中に秀吉が死去。天下人になる機会がようやく巡ってきました。

しかし豊臣政権を支えてきた![]() 石田三成が、あっと言う間に反徳川包囲網を全国に張り巡らせてしまいました。本願寺顕如による、かつての反信長包囲網を彷彿されるようですが、慶長五年(1600)家康五九歳、覚悟を決めて天下分け目の関ヶ原の戦いに挑みます。

石田三成が、あっと言う間に反徳川包囲網を全国に張り巡らせてしまいました。本願寺顕如による、かつての反信長包囲網を彷彿されるようですが、慶長五年(1600)家康五九歳、覚悟を決めて天下分け目の関ヶ原の戦いに挑みます。

周知のとおり関ヶ原で勝利した家康は、系譜を詐称し将軍となって江戸幕府を開きました。

大坂の陣

しかし大坂城には秀吉の遺児・![]() 秀頼が存命。弱体化した大坂城ですが、念のため豊臣方を完全に滅ぼすため挙兵。大坂で争うこととなりました。

秀頼が存命。弱体化した大坂城ですが、念のため豊臣方を完全に滅ぼすため挙兵。大坂で争うこととなりました。

然しながら、豊臣方の![]() 真田幸村らが思いのほか大奮戦。最後までひやひやさせられたましたが、ようやく豊臣氏を滅ぼした翌年、家康は駿府城で七五歳の生涯を閉じました。

真田幸村らが思いのほか大奮戦。最後までひやひやさせられたましたが、ようやく豊臣氏を滅ぼした翌年、家康は駿府城で七五歳の生涯を閉じました。

6.舟運による経済発展

家康が礎を築き、保たれた江戸時代二五〇年の平和を俗に「パクストクガワーナ」と言われています。

それまでは、戦国大名が自分の国だけで主に経済を賄っている領国経済。物資は牛馬背に積み、牛馬を使えないところは歩荷(ぼっか)といって人が運んでました。そこで家康は水路を開発。

伊奈忠次に命じて関東は特に大規模に河川工事を敢行。一足飛びではなく伊奈氏三代、およそ一〇〇年後に水運網ができて、利根川を中心として荒川、鬼怒川、上州の方の渡良瀬川など全部繋がりました。

一方で幕藩体制も整ってくると、大名が江戸で生活。河川を通じて年貢米をここに送って金に換え、領国経済から全国経済と発展していきました。また舟運を通じて、銚子からは干鰯(ほしか)といった新しい肥料が関東の村々に普及し、農業生産にも大いに貢献しました。

7.朝鮮通信使と琉球侵攻

文禄・慶長の役あと家康は、![]() 宗義智や

宗義智や![]() 景轍玄蘇らと共に日朝国交回復に向けて尽力。その結果、僅か一〇年で国交が回復。これ以降朝鮮通信使が一二回来日、日本の学問や文化が大いに躍進しました。

景轍玄蘇らと共に日朝国交回復に向けて尽力。その結果、僅か一〇年で国交が回復。これ以降朝鮮通信使が一二回来日、日本の学問や文化が大いに躍進しました。

一方、島津氏の再三の琉球出兵要求を抑制していた幕府は、ついに琉球出兵を許可。慶長一四年(1609)三月、三〇〇〇の薩摩軍勢が琉球に侵攻して、琉球国王・尚寧(しょうねい)は降伏させられました。

将軍職を秀忠に譲っていた大御所家康は、琉球陥落の報に接すると即座に![]() 義弘の子で島津当主・家久に琉球の仕置(しおき)権=支配権を与えました。パクストクガワーナの初っぱなから、薩摩に力を与えてしまっている。老獪な心を、死の直前まで保つことは難しかった「タヌキ」でした。

義弘の子で島津当主・家久に琉球の仕置(しおき)権=支配権を与えました。パクストクガワーナの初っぱなから、薩摩に力を与えてしまっている。老獪な心を、死の直前まで保つことは難しかった「タヌキ」でした。

【Amazon.co.jp 限定】第2類医薬品「至聖」_Amazon

徳川家康の一族

徳川氏

ライバル

政治関係

仲良し

補註

家康は駿府郊外の増善寺において、ここで鷹狩りをしたいとただをこね始めました。そもそも寺は殺生禁止。供の者が困っているのを見かね、出てきた等膳(とうぜん)和尚に一喝されました。