プロフィール

薩摩(鹿児島県)の武将。

兵庫頭、武庫[註]と称す。慶長四年(1953)剃髪、惟新と号した。

六〇過ぎても国内外問わず、常に戦場の最前線に立つ。

島津氏当主で兄の義久と共に九州統一を進めたが、秀吉の九州征伐に敗北。

義久の跡を継ぎ、薩摩・大隅両国を安堵され、文禄の役に従軍。第四軍として江原道へ進軍。また朝鮮の要衝・晋州城を攻略した。

慶長の役では朝鮮水軍将元均を襲撃し、泗川倭城で明軍を迎撃。この戦争の最後に露梁海峡において、李舜臣率いる朝鮮水軍に挑む――!

詳細

1.兄との関係

薩摩の島津氏一五代・貴久(たかひさ)の四兄弟の次男として生まれた![]() 義弘。永禄九年(1566)兄・義久三四歳が家督を継ぎました。

義弘。永禄九年(1566)兄・義久三四歳が家督を継ぎました。

元亀三年(1572)義弘三八歳は日向(宮崎県)の伊東義佑(よしすけ)を破り、天正一二年(1584)沖田畷(おきたなわて:長崎県島原市)の戦いで、肥前(佐賀県、一部長崎県)の![]() 龍造寺隆信を討ち取りました。島津氏は九州随一の巨大な勢力に発展、九州では

龍造寺隆信を討ち取りました。島津氏は九州随一の巨大な勢力に発展、九州では![]() 大友氏だけが敵対勢力になっていました。

大友氏だけが敵対勢力になっていました。

天正一四年(1586)![]() 羽柴秀吉が、関東惣無事令を発して戦争行為を禁止。義久は大友氏を攻め、秀吉の九州征伐に敗北。薩摩領有は許されましたが、義久は隠居を命じられました。大隅(おおすみ)の領有を許された義弘は当主となるも、義久が実権を掌握。

羽柴秀吉が、関東惣無事令を発して戦争行為を禁止。義久は大友氏を攻め、秀吉の九州征伐に敗北。薩摩領有は許されましたが、義久は隠居を命じられました。大隅(おおすみ)の領有を許された義弘は当主となるも、義久が実権を掌握。

しかしこの問題の本質は、島津氏の体質変更を迫れましたこと。すなわち豊臣政権への軍役奉仕を強いられました。島津義久・義弘の上洛参勤、名護屋築城手代普請、唐入りの兵力動員があり、それは「前代未聞之軍労」といわれるほど厳しいものでした。

医師の許儀後

島津氏の医師・許儀後は福建の人。捕らえられて薩摩に入り、義弘の愛(め)でるところとなりました。

久しく国中に留まり、秀吉の明入寇(にゅうこう)の企みをしっかり聞きました。同一九年(1591)四月、潜(ひそか)に親しい所の(薩摩に留在する明人)朱均旺を遣わし、書を浙省(浙江省)に投じて明本国に告げました[補註]。

2.朝鮮出兵

義久は薩摩に残り太閤検地などを対応、義弘五八歳は第四軍として渡海して江原道へ進軍。![]() 加藤清正・

加藤清正・![]() 黒田長政らと共に朝鮮の要衝・晋州城を攻略しました。

黒田長政らと共に朝鮮の要衝・晋州城を攻略しました。

慶長二年(1597)朝鮮再出兵において義弘六三歳は再び渡海。![]() 藤堂高虎・

藤堂高虎・![]() 脇坂安治ら率いる日本水軍が元均率いる朝鮮水軍を漆川梁にて撃破しました。

脇坂安治ら率いる日本水軍が元均率いる朝鮮水軍を漆川梁にて撃破しました。

陸地に逃れた元均を陸地で待機していた島津軍が襲撃、元均は敗死しました。

日本軍は全羅道に侵入し各地で虐殺や略奪を行いましたが、秀吉が死去し日本軍帰国となった時、明・朝鮮連合軍の大逆襲が始まります。

泗川の戦い

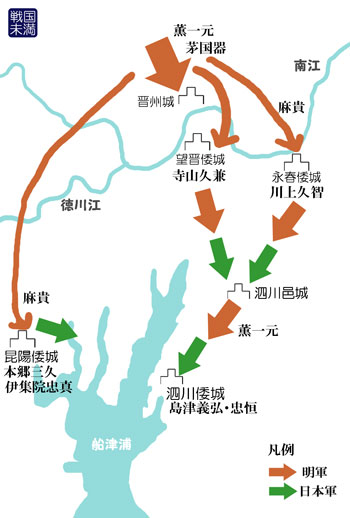

明・朝鮮連合軍は四路に分けて、中路軍提督 薫一元(とういつげん)は、義弘籠る泗川(サチョン)倭城に向けて進軍しました。

これに対し島津軍は南江(ナムガン)の対岸にある出城の望晋(マンジン)倭城に寺山久兼、永春(ヨンチュン)倭城に川上久智を、また船津浦の対岸の昆陽(コンヤン)倭城に北郷三久・伊集院忠真を配置。

薫一元は連日攻撃して、これら倭城を落とし、南江を越えた明軍でしたがこれは義弘の罠でした。

慶長三年一〇月一日、薫一元率いる連合軍が泗川倭城に押し寄せ、矢や銃弾を浴びせました。これに対し、島津軍は一斉に鉄砲で迎撃。

明軍は退却し、島津家記録『征韓録』によれば、このとき打ち取った首は三万八千七百十七であり、これらの鼻を削いで大樽に詰めて日本に送りました。詳しくは泗川の戦いをご参照ください。

露梁海戦

一方、順天倭城の![]() 小西行長は、明・朝鮮軍に城を囲まれ帰国の帰路を断たれていました。小西救援のため義弘は、

小西行長は、明・朝鮮軍に城を囲まれ帰国の帰路を断たれていました。小西救援のため義弘は、

![]() 立花宗茂・

立花宗茂・![]() 宗義智らとともに約五百隻の大船団を率いて、南海から露梁(ノリャン)に迫りました。

宗義智らとともに約五百隻の大船団を率いて、南海から露梁(ノリャン)に迫りました。

義弘を最後に待ち構えていたのは、救国の英雄・![]() 李舜臣。

李舜臣。

義弘の率いる兵船が露梁津の海峡に至ると、李舜臣率いる朝鮮水軍と陳璘率いる明水軍は左右から砲撃を加えました。

戦いは翌日まで続き、混戦となり、島津勢が発した銃弾が李舜臣の胸中に命中。島津勢は多数の死傷者を出しました。一方の小西は義弘が死闘を繰り広げている中、お陰様で無事脱出しました。

3.関ヶ原の戦い

2003年撮影

帰国後、休む暇もなく関ヶ原の戦いが待っていました。

西軍・![]() 石田三成側についた島津氏。慶長五年(1600)九月、関ヶ原に赴いたのはやはり義弘六六歳で、兄・義久は薩摩にいました。兄は朝鮮の役も関ヶ原の戦いも非協力的で、充分な物資や人員をよこしてはくれません。

石田三成側についた島津氏。慶長五年(1600)九月、関ヶ原に赴いたのはやはり義弘六六歳で、兄・義久は薩摩にいました。兄は朝鮮の役も関ヶ原の戦いも非協力的で、充分な物資や人員をよこしてはくれません。

少ない兵で関ヶ原に布陣した島津軍。しかしもともと関ヶ原の戦いには加わりたくなかったので、戦いが始まっても動きませんでした。

一応見方についた西軍が敗北すると、島津軍のとった行動は東軍・![]() 徳川家康本陣のど真ん中を通る敵中突破。ただ逃げるのも島津の意地が許さない、ということのようです。三成の側からみると敵前逃亡になりますが。

徳川家康本陣のど真ん中を通る敵中突破。ただ逃げるのも島津の意地が許さない、ということのようです。三成の側からみると敵前逃亡になりますが。

かくして的中突破する島津軍を、東軍の![]() 井伊直政隊・松平忠吉(家康四男)隊、

井伊直政隊・松平忠吉(家康四男)隊、![]() 本多忠勝隊が後ろから猛攻。その際に井伊直政は右腕に被弾。また島津軍は多くの兵を失い、義久の息子すなわち甥もここで失ってしまいました。義弘は命からがら、薩摩へなんとか逃げ帰ってきました。

本多忠勝隊が後ろから猛攻。その際に井伊直政は右腕に被弾。また島津軍は多くの兵を失い、義久の息子すなわち甥もここで失ってしまいました。義弘は命からがら、薩摩へなんとか逃げ帰ってきました。

4.琉球侵攻

兄・義久には男子なく、義弘の長男久保(ひさやす)が朝鮮で陣没、次兄は夭折。かくして家康から本領を認められた、義弘三男の忠恒(ただつね)が初代薩摩藩主となりました。

慶長一四年(1609)三月、三〇〇〇の薩摩軍勢が琉球に侵攻し、首里城において琉球国王・尚寧(しょうねい)は降伏させられました。

家康は、琉球陥落の報に接すると即座に家久(忠恒)に琉球の仕置(しおき)権=支配権を与えました。薩摩は奄美諸島を割(さ)き取り、琉球支配の基本方針である掟(おきて)一五カ条を制定。その契約書の署名を拒んだ、琉球の三司官(大臣)謝名利山(じゃな-りさん)は、義弘の命で殺害されました。

5.薩摩焼

薩摩焼(さつまやき)は、鹿児島県で作られる陶磁器の総称。

義弘が慶長三年(1598)朝鮮から連れ帰った朝鮮陶工らが、各地に開窯したのに始まります。義弘が同六年ごろ、姶良郡(あいらぐん)帖佐(ちょうさ)の宇都(うと)で金海(日本名:星山仲次)に築かせたは御庭焼。金海は間もなく瀬戸へ陶工の修行に出て、五年後に帰還。

同一二年義弘が姶良郡加治木へ移るとこれに従って、近傍の御里(おさと)に御庭窯を築きました。宇都・御里の茶陶(ちゃとう:茶の湯に用いる陶器)を世に古帖佐と呼んで珍重しました。

元和元年(1619)義弘八五歳没後、金海は藩主家久(忠恒)に招かれ、竪野冷水(たてのひやみず)窯を築きました。これが竪野窯の起こりで、以後幕末に至るまで薩摩焼の中心となりました。

若松酒造 薩摩一 芋 25度 [焼酎 鹿児島県 2700ml×4本]_Amazon

島津義弘 相関図

島津氏

- 父:貴久、母:雪窓妙安(せっそうみょうあん)

- 兄:義久、弟:歳久・家久

- 長男久保は朝鮮で陣没、三男忠恒(家久)は薩摩藩主初代。

九州のライバル

慶長の役

漆川梁海戦

泗川の戦い

露梁海戦

関ヶ原の戦い

- 敵中突破する島津隊を本多忠勝隊らが猛攻。

補註

薩摩の明人・許儀後と朱均旺

明人・朱均旺は、広南(ベトナム中部)で商売しようと海に出たが、倭に遭って囚われの身となる。島津氏医師の許儀後と知り合う一方、島津氏は薩摩国内の唐人全ての出奔を許さなかった。

秀吉の明侵攻計画を本国に知らせるべく、薩摩に妻子のいる許儀後に替わって朱均旺が国外脱出を試みる。堅く出船を拒んでいた武庫(義弘)に、出船しなければ交易の路が経たれると説き(武庫は)渋々承知した [文献2 全浙兵制孝]。那覇の福建人・久米村三六姓も併せて参考のこと。

参考文献

- 紙屋敦之『琉球と日本・中国(日本史リブレット)』(山川出版社、2003年)

- 北島万次『豊臣秀吉 朝鮮侵略関係史料集成』(平凡社、2017年)「一五九一年 解説」73頁・「朝鮮王朝実録 宣祖二十四年五月」94頁、「全浙兵制孝」(候継高編)140頁

- 小和田哲男 監修『ビジュアル 戦国1000人』(世界文化社、2009年)「島津義久」226-227頁、「島津義弘」228頁

- 満岡忠成「薩摩焼」『国史大辞典6』(吉川弘文館、1985年)400-401頁

- 黒田和子『浅野長政とその時代』(校倉書房、2000年)「第十二章 出陣 5梅北一揆」208頁