プロフィール

武田氏一九代当主。幼名は太郎。三九歳で出家する前までは晴信と称す。

名が通り、好きな人は好きだが、万人受けしない戦国大名。

弟信繁に家督を譲りたがった父信虎を追放し、二一歳で家督を相続。信濃へ進攻するも村上義清に苦戦、信繁が戦死する。

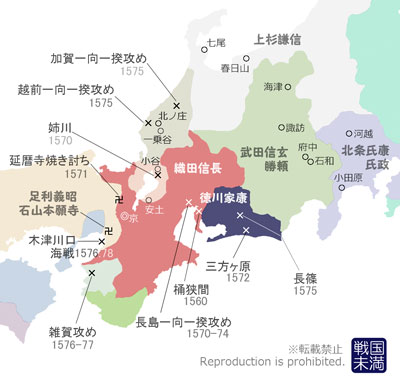

上杉謙信との川中島の戦いは一二年にも及び、その間、甲相駿三国同盟国の今川義元が桶狭間で織田信長に敗れる。

これにより同盟を破って相州の北条氏康を攻め、駿河を占領。次いで足利義昭・本願寺顕如ら打倒信長派の期待を背負って、上洛を目指す――!

詳細

1.父信虎を追放

武田氏は清和源氏で源義光を祖とし、鎌倉時代に甲斐国(山梨県)の守護となりました。南北朝時代は足利氏に属しました。

![]() 信玄の父信虎は、国内を統一して本拠を石和(いわさ)から府中(甲府)に移して躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)を築造。以後、武田氏の本拠となりました。

信玄の父信虎は、国内を統一して本拠を石和(いわさ)から府中(甲府)に移して躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)を築造。以後、武田氏の本拠となりました。

信玄は天文五年(1536)一六歳の時に元服、将軍足利吉晴の一字を賜り晴信と称しました。初陣もこの年。永禄二年(1559)二月、三九歳で出家した際に信玄と号しました。

家督を長男の自分でなく、弟信繁に譲りたがった父信虎を追放し、天文一〇年(1541)二一歳で家督を相続しました。

2.信濃進攻

同一一年(1542)以降、信玄は信濃への進攻を開始。同一七年(1548)二月、武田軍一万余は小県(ちいさがた)へ侵入。信濃葛尾(かつらお)城主村上義清が七〇〇〇の兵を率いて上田原にて迎撃。武田方の板垣信方、甘利虎泰、初鹿野(はじかの)伝右衛門らが戦死、信玄二八歳も負傷しました。

同年七月に信濃国守護で深志(松本)城主の小笠原長時は、筑摩郡塩尻峠で戦いましたが信玄に敗退。

同一九年(1550)九月、武田軍五〇〇〇は葛尾城の支城・砥石(といし)城(上田市)を攻撃。義清が六〇〇〇の手勢を率いて救援に駆けつけ激突。武田軍は兵一二〇〇ほど失い大敗しました。

3.川中島の戦い

同二二年(1553)武田軍は葛尾城を攻略。窮地に追い込まれた義清は、小笠原長時と同様に![]() 上杉謙信を頼りました。これら武将の希望で謙信は出兵。かくして同年四月~永禄七年(1564)一〇月までの一二年間、五度に渡って川中島で上杉軍と対陣しました。

上杉謙信を頼りました。これら武将の希望で謙信は出兵。かくして同年四月~永禄七年(1564)一〇月までの一二年間、五度に渡って川中島で上杉軍と対陣しました。

特に第四次戦いにおいては、弟信繁や![]() 山本勘助らが戦死しました。

山本勘助らが戦死しました。

4.甲相駿三国同盟

越後の龍・謙信と甲斐の虎・信玄が争っている間に、![]() 織田信長は永禄三年(1560)

織田信長は永禄三年(1560)![]() 今川義元を桶狭間に破りました。

今川義元を桶狭間に破りました。

義元戦死により天文二三年(1554)に結ばれた武田・北条・今川の甲相駿三国同盟が崩れていきます。

三国同盟によって嫡男義信(よしのぶ)は、一五歳で義元の娘と結婚していました。義信は駿河侵攻を企てている父に反発。信玄は四男![]() 勝頼を嫡男とし、永禄九年(1566)義信に自害を命じ、義信夫人は実家の今川氏に返しました。

勝頼を嫡男とし、永禄九年(1566)義信に自害を命じ、義信夫人は実家の今川氏に返しました。

怒った駿河と相模は、経済制裁として山国の信玄への塩の供給をストップ。このとき(作り話らしいですが)上杉謙信が塩を送った、のでした。

同一一年(1568)信玄は駿河に侵攻。今川氏真を駿府から遠江掛川に奔らせました。氏真は同盟関係の相模![]() 北条氏康に救援を求め、氏康も駿河に出兵。同一二年(1569)駿河薩埵山(さつたやま)で武田軍は北条軍に敗戦しました。

北条氏康に救援を求め、氏康も駿河に出兵。同一二年(1569)駿河薩埵山(さつたやま)で武田軍は北条軍に敗戦しました。

同年一二月信玄は作戦を変更し、西上野から関東に侵攻して小田原城を一時包囲後、帰路、相州三増(みます)峠で北条軍を破り、再度駿河に進んで駿府を占領しました。

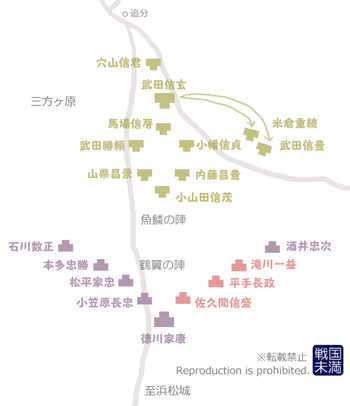

5.三方ヶ原の戦い

中央では永禄一一年(1568)一〇月信長が![]() 足利義昭を奉じて上洛を果たしました。

足利義昭を奉じて上洛を果たしました。

将軍となった義昭は、支援者・信長と次第に関係が悪化。一方、天台宗総本山延暦寺焼き討ちなど信長の振る舞いは、代々天台宗を信仰してきた信玄の怒りもかっていました。

元亀二年(1571)北条と武田は和睦。義昭は信玄に上洛を促し、同三年(1572)一二月、信長の同盟軍である![]() 徳川家康を三方ヶ原に破った信玄は、北条方の援軍を合わせて三万の大軍をもって西上。

徳川家康を三方ヶ原に破った信玄は、北条方の援軍を合わせて三万の大軍をもって西上。

しかし天正元年(1573)四月に信州駒場で病死しました。享年五三

恵林寺

2007年撮影

左から山門、二つで一つの信玄の墓、庭。

信玄は仏教信仰者で、信長と対照的にあらゆる寺社に対して手厚い保護を加え、神仏を尊崇していました。恵林寺(えりんじ)は、山梨県甲州市にある臨済宗の寺で鎌倉末期に創建され、信玄が再興。甲州征伐によって![]() 織田信忠に焼かれましたが、 家康が再建しました。

織田信忠に焼かれましたが、 家康が再建しました。

酵母の泡 甲州 [スパークリングワイン やや辛口]_Amazon

甲州法度之次第

戦国時代の分国法である信玄が制定した甲州法度之次第(こうしゅうはっとの-しだい)は、中立な裁きを重んじた法令。全五七ヵ条、行政、租税、刑法、私法、訴訟といった内容で構成されています。

最大の特徴は甲州法度之次第を犯す者は例え自分(信玄)であっても、責任を負わなければいけない点。大日本帝国憲法(明治憲法)には法の下の平等の規定は特になく、時代の先端をいっていた法令です。

信玄の五分勝ち

信玄の合戦七二戦、四九戦三敗、引き分け二〇。生涯にわたり負け知らずなのは、初期の戦いにおいては勝てる相手と戦ったこと。また信玄の五分勝ちとは、「引き分けもでもよし」という考え方。実際、謙信や北条氏など強敵との戦いは、引き分けおよび結果不詳が多いです。

武田信玄 相関図

武田氏

実子一一人

- 長男:義信。母は正室・三条夫人。

- 次男:信親(竜宝)。母同。

- 四男:勝頼。母は諏訪御料人。

- 五男:仁科盛信。母は油川(あぶらかわ)夫人。

家臣

諸国の大名

同盟関係

ライバル

その他

躑躅ヶ崎館

写真は2007年、NHK大河ドラマ・風林火山のテーマパーク(山梨県甲府市)にあった模型。

特徴

躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)はシンプルでオープンな作りで、石垣や塀がない。父信虎~勝頼の三代が六三年にわたり住んだ。

高坂昌信原本著『甲陽軍鑑』曰く「人は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、あだは敵なり」どんなに立派な城を築いても、領国の人民、家臣こそが城であり、石垣であり、堀である、の意。

『名将言行録』要約「信玄は生涯甲斐の国に城郭を築いていない。大将は法度や軍法を定めたりすることのほうが城をつくるよりも大切なのである」

然しながら躑躅ヶ崎館は住居と執務を兼ねる主殿、本主殿のほか、信玄が日常にいる常の間、能舞台、鞠懸(まりかがり:蹴鞠のコート)、回遊式庭園、弓馬などが備わる。

トイレ

信玄専用の雪隠(便所)は畳を敷き詰めた京間六畳敷で、水洗式で風呂の水を下水として流すシステム。信玄は山に草木(臭き)が絶えぬという意味で甲州山と呼んだこの部屋で、香炉を置いて伽羅(きゃら)をたきこめ、諸作戦を練り、訴訟関係の書類に目を通した。

参考文献

- 小和田哲男 監修『ビジュアル 戦国1000人』(世界文化社、2009年)「武田信玄」130-133頁

- 奈良本辰也 監修『戦国武将ものしり事典』(主婦と生活社、2000年)「武将は「家」にこだわる」302-306頁

- 『戦国合戦大全 上巻(歴史群像シリーズ 50)』(学習研究社、1997年)「信玄の主な合戦と勝敗」101頁