目次

プロフィール

筑後国(福岡県)柳川藩の初代大名。初名は統虎(むねとら)、号は立斎。

大友宗麟の重臣・高橋紹運(じょううん)の長男。立花道雪の娘婿。

道雪と紹運の死後、秀吉の九州攻めに従い、南筑後三郡を与えられた。

文禄の役では第六軍として、小早川隆景と共に朝鮮へ出兵。碧蹄館の戦いでは先陣として提督・李如松率いる明軍に挑み、武名を挙げる。

詳細

1.養父と実父の死

![]() 宗茂は、豊後(大分県)の

宗茂は、豊後(大分県)の![]() 大友宗麟の重臣で筑前(福岡県北西部)岩屋城主の高橋紹運(じょううん)の子。

大友宗麟の重臣で筑前(福岡県北西部)岩屋城主の高橋紹運(じょううん)の子。

大友氏筆頭家臣で、筑前立花山城主の![]() 立花道雪には男子がおらず、娘の闇千代(ぎんちよ)に男装させていたりしました。しかし宗茂が一五歳の時、道雪は紹運に望んで宗茂を闇千代の婿としました。

立花道雪には男子がおらず、娘の闇千代(ぎんちよ)に男装させていたりしました。しかし宗茂が一五歳の時、道雪は紹運に望んで宗茂を闇千代の婿としました。

以後、宗茂は大友方として養父道雪と実父紹運の軍事活動を支援。耳川の戦いで島津氏に敗北と道雪七〇歳亡きあと、落ち目の大友氏の運命は紹運の双肩にかかっていました。天正一四年(1586)三月、大友宗麟は![]() 秀吉に助けを求めました。

秀吉に助けを求めました。

同年七月、紹運三九歳籠る筑前岩屋城は、島津義久率いる五万の大軍に攻められ、僅か七六三名の手勢でよく戦い、一人残らず戦死しました。島津勢の戦死者は三七〇〇。余りの犠牲に、次に予定していた立花山城攻めは延期になりました。

そこに秀吉の九州攻めが開始。秀吉勢九州上陸で、島津勢の退却を知った立花山城の宗茂は、敢然(かんぜん)と城を出て、追撃にかかりました。九州平定後、同一五年に![]() 小早川隆景の与力として、宗茂は南筑後三郡を与えられ、筑後(福岡県南部)柳川(やながわ)城主となりました。

小早川隆景の与力として、宗茂は南筑後三郡を与えられ、筑後(福岡県南部)柳川(やながわ)城主となりました。

2.文禄の役

日本軍進路と国王の避難路

文禄元年(1592)年、秀吉の明国制圧の野望により、第六軍として宗茂二七歳は小早川隆景六〇歳と共に朝鮮へ出兵しました。

日本軍は破竹の勢いで朝鮮を北上し、首都ソウル(漢城)を半月で制圧。

首都ソウルの朝廷はなすすべがなく、国王宣祖は避難することとなり、 都を捨てて大雨の中を平壌(ピョンヤン)に向かいました。

しかし同年七月九日、錦山(クムサン)で全羅道に侵入した第六軍は、官軍・権慄と義兵将・郭再祐および金誠一の連合軍に敗退。

しかし厳しい戦いを強いられたままの朝鮮は、明に援軍を要請し明は提督・李如松を派遣することを決定。

翌同二年一月八日、李如松は四万の明兵を率いて第一軍の小西行長が籠る平壌城を落とし、この勢いに乗ってソウル襲撃を目指して南下しました。

碧蹄館の戦い

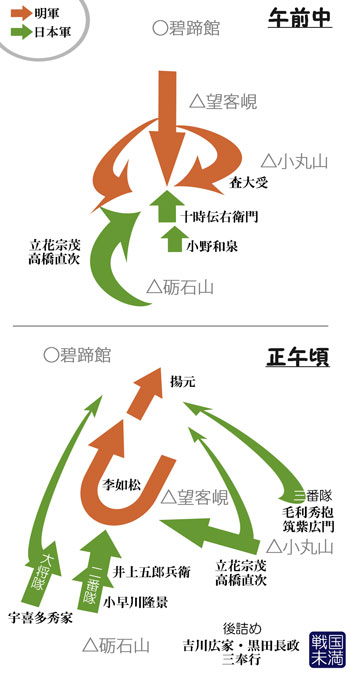

日本軍はこれを迎撃するため、同月二七日にソウル北西18km地点の碧蹄館(ピョクジェグアン)で、![]() 宇喜多秀家を総帥として戦闘になりました。

宇喜多秀家を総帥として戦闘になりました。

碧蹄館は明の使節がソウルに訪れる前日に必ず宿泊して長夜の宴を行う所です。

先鋒隊は立花隊。先陣に家老の小野和泉ら七百人、中陣は十時伝右衛門ら五〇〇人、本隊は宗茂と宗茂の弟・高橋直次ら二〇〇〇人という布陣。

午前六時から戦闘が始まり、十時隊が小野隊より前線に出て明軍に攻め入り、これを明先鋒本隊・査大受(さたいじゅ)七〇〇〇が左右から襲撃。

十時は戦死、小野隊も崩れそうになった時、先鋒本隊の宗茂・直次兄弟が駆け付け明軍の側面を突き、宗茂は二〇〇〇余の敵を討ち取りました。

お昼ごろには小早川隆景ら日本軍が碧蹄館に到着し、戦闘に加わりました。明軍は劣勢となり李如松本隊が後退し始めると、宗茂は追撃すべしと主張。

しかし小早川隆景は深追いは無用として宗茂の追撃を制止。明軍の後方部隊は強力な大砲を持っており、反撃の危険性もあり、小早川隆景の判断は妥当でした。

一方、李如松南下に呼応して朝鮮軍の権慄が南から北上。ソウルの日本軍は幸州山城で権慄率いる朝鮮軍と戦闘になりますが敗退。日本軍はソウルからの撤退を決定しました。

第二次晋州城の戦い

しかし秀吉は撤退の許可を与える代わりに、義兵や一揆の象徴的存在となっていた前年に敗れた晋州城を再び攻撃を再び攻撃することを厳命。

これにより文禄二年(1593)六月、第一隊の![]() 加藤清正・

加藤清正・![]() 黒田長政らはじめ、第五隊の小早川隆景・宗茂ら日本軍九万二千に達する戦乱最大の大軍団が再び晋州城を囲みました。

黒田長政らはじめ、第五隊の小早川隆景・宗茂ら日本軍九万二千に達する戦乱最大の大軍団が再び晋州城を囲みました。

一一日間の激戦の末、晋州城陥落、金千鎰はじめ主だった武将は全員戦死。城の中の兵士、民衆あわせて六万余りは全て虐殺にあい、生き残ったものはごく一部でした。

3.慶長の役:李舜臣との海戦

慶長の役が始まると再び宗茂は朝鮮へ渡海。再び日本軍と明・朝鮮軍の大戦争となりました。

秀吉が死去すると、日本軍の帰国が始まり、明・朝鮮連合軍は順天倭城の小西行長軍の帰国の退路を抑えました。

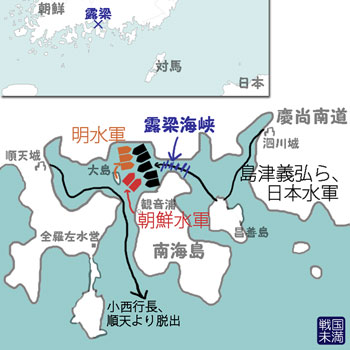

慶長三年(1598)一一月一五日、身動きの取れない小西行長の救援に、![]() 島津義弘を筆頭に宗茂三二歳、

島津義弘を筆頭に宗茂三二歳、![]() 宗義智ら約五百隻の大船団が南海から露梁(ノリャン)に迫りました。

宗義智ら約五百隻の大船団が南海から露梁(ノリャン)に迫りました。

これに対して、朝鮮水軍の![]() 李舜臣と明水軍都督の陳璘は約五百隻の兵船を左右に分けて夜襲をしかける作戦で日本軍を待機。

李舜臣と明水軍都督の陳璘は約五百隻の兵船を左右に分けて夜襲をしかける作戦で日本軍を待機。

島津義弘率いる兵船が露梁津の海峡に至ると、明・朝鮮の水軍は左右から砲撃を加えました。この戦闘中、小西行長は順天から脱出。李舜臣は戦死しましたが、島津勢も多数の死傷者を出し、七年にも及ぶ朝鮮役はここに幕を閉じました。

4.浪人から大名へ

帰国後、関ケ原の戦いで直茂は、直接参戦はしませんでしたが西軍に属しました。

敗戦後、居城の柳川城にこもると、![]() 家康方の加藤清正や

家康方の加藤清正や![]() 鍋島直茂らと戦いましたが結局清正の勧告を受け入れて降参し、城を退去。改易されました。

鍋島直茂らと戦いましたが結局清正の勧告を受け入れて降参し、城を退去。改易されました。

浪人となった宗茂ですが、慶長一一年(1606)三七歳の時に徳川家康・![]() 秀忠に召し出され、陸奥国棚倉で一万石を与えられて大名になりました。

秀忠に召し出され、陸奥国棚倉で一万石を与えられて大名になりました。

大坂の陣で徳川方として参戦、元和六年(1620)五四歳の時に一一月に下筑後で一〇万九六〇〇石余与えられ、再び柳川に戻りました。享年七六。

朝鮮役において宗茂の場合、碧蹄館の戦いに注目が集まりますが、李舜臣とも戦った露梁海戦の死闘もチェックしてみてください。

尾西食品 アルファ米 14食セット 非常食_Amazon

立花宗茂 相関図

大友氏被官:戦国時代

吉弘(よしひろ)氏

- 祖父:鑑理(あきただ)。大友宗麟の側近。

高橋氏:実家

- 鑑種(あきたね):宗麟に追放される。

- 父:紹運(じょううん)。吉弘鑑理次男。宗麟の命で高橋氏を継ぐ。

- 母:宋雲院

- 弟:直次

立花氏:近世

- 義父:道雪

- 妻:闇千代(ぎんちよ:道雪の娘)

- 宗茂:筑後(福岡県)柳川(やながわ)藩祖。

- 忠茂:直次四男。同藩二代。以後幕末に至る。

九州のライバル

文禄・慶長の役

大坂の陣

参考文献

- 北島万次『豊臣秀吉の朝鮮侵略』(吉川弘文館、1995年)

- 木村忠夫「立花宗茂」『国史大辞典9』(吉川弘文館、1979年)197-198頁

- 岩井護「高橋紹運」『天下取り採点 戦国武将205人』(新人物往来社、1998年)250頁

- 笠谷和比古・黒田慶一『秀吉の野望と誤算-文禄・慶長の役と関ケ原合戦』(文英堂、2000年)