プロフィール

織田信長老臣。幼名は万千代。通称、五郎左衛門。

「米(こめ)五郎左」と言われ、織田家中で米のように必要不可欠な存在。

近江(滋賀県)佐和山城主にして若狭(福井県)の支配を任される。

また安土城普請奉行、四国方面軍副将を担った。

詳細

1.上下に慕われる

![]() 長秀は、斯波(しば)氏の家臣であった父の子として尾張国に生まれ、一六歳で

長秀は、斯波(しば)氏の家臣であった父の子として尾張国に生まれ、一六歳で![]() 織田信長に仕えました。

織田信長に仕えました。

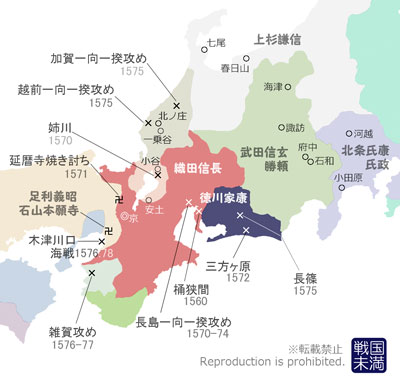

永禄三年(1560)二六歳で![]() 桶狭間の戦い、元亀元年(1570)三六歳で

桶狭間の戦い、元亀元年(1570)三六歳で![]() 姉川の戦いに従軍。三七歳の時に近江(滋賀県)佐和山城主となりました。

姉川の戦いに従軍。三七歳の時に近江(滋賀県)佐和山城主となりました。![]() 朝倉氏・浅井氏滅亡後、若狭(福井県)の支配を任されて一〇万石を与えられましたが、居城は佐和山城主のままでした。

朝倉氏・浅井氏滅亡後、若狭(福井県)の支配を任されて一〇万石を与えられましたが、居城は佐和山城主のままでした。

この頃より、![]() 柴田勝家や佐久間信盛と並んで織田家老臣の一人に加えられました。信長からの信頼厚く、信長の兄の娘を妻としました。

柴田勝家や佐久間信盛と並んで織田家老臣の一人に加えられました。信長からの信頼厚く、信長の兄の娘を妻としました。

特に![]() 秀吉が誰よりも長秀を尊敬し、長秀も秀吉が微禄のころより見守っていました。秀吉が姓を羽柴と名乗っていたのは、柴田と丹羽、両方の苗字を一字取ってのことでした。今に遺る肖像を見ても、丸顔でそのお人柄がしのばれます。

秀吉が誰よりも長秀を尊敬し、長秀も秀吉が微禄のころより見守っていました。秀吉が姓を羽柴と名乗っていたのは、柴田と丹羽、両方の苗字を一字取ってのことでした。今に遺る肖像を見ても、丸顔でそのお人柄がしのばれます。

2.石山合戦

天正三年(1575)![]() 長篠の戦いに従軍。長秀四一歳は、茶磨山(ちゃすり)に佐久間信盛、池田恒興、滝川一益らと共に陣を構えて、武田の騎馬隊を鉄砲で迎え撃ちました。

長篠の戦いに従軍。長秀四一歳は、茶磨山(ちゃすり)に佐久間信盛、池田恒興、滝川一益らと共に陣を構えて、武田の騎馬隊を鉄砲で迎え撃ちました。

一一年にも及ぶ本願寺顕如との石山合戦では、最も大きな激戦となった同四年(1576)四月摂津(大坂府)の戦いにおいて長秀は、佐久間信盛や滝川一益、秀吉らと共に従軍。信長自身も戦闘に加わり、足に鉄砲傷を受けました。

然しながら海上封鎖できず退却、同年七月石山本願寺に兵糧を運ばんとする![]() 毛利水軍と木津川口と争いました。

毛利水軍と木津川口と争いました。

3.安土城築城

同年、長秀は安土城築城の普請総奉行という重責を担い、五年余りかけて同城を築きました。五層七重の天守閣を備えた大建築で、以後の城郭建築の手本になりました。

しかし同一〇年(1582)![]() 明智光秀の謀反により、焼失しました。

明智光秀の謀反により、焼失しました。

4.仏の顔も三度

信長が死去すると、柴田勝家ではなく自分を慕っていた秀吉に属した長秀。

清州会議で秀吉を支持し、同一一年(1583)賤々岳の戦いに従軍。かくして勝家地行分を含めた一二〇万石という大きな所領を秀吉から賜り、越前(福井県)北ノ庄城主となりました。

秀吉に協力した理由は、秀吉が織田家を再興するという思いがあったからでした。しかし秀吉にその気なく、次第に秀吉に失望していった長秀は、賤々岳の戦いの僅か一年半後に死去。自殺ともされています。

その際、長秀は腹の中の石のような病巣を手づかみで取り出し、秀吉に送りつけたと言います。享年五一

5.「長々」続く丹羽氏

長男の長重は、父の遺領継ぐも、関ヶ原で西軍に味方したため改易。のちに![]() 家康に恭順して、大坂の陣に出陣。寛永四年(1627)陸奥白河藩(福島県)初代、一〇万七〇〇〇石。その子光重のとき同国二本松に封ぜられ、明治に至りました。

家康に恭順して、大坂の陣に出陣。寛永四年(1627)陸奥白河藩(福島県)初代、一〇万七〇〇〇石。その子光重のとき同国二本松に封ぜられ、明治に至りました。

歴代藩主二代(長次)、三代(長之)および七~一一代(長貴、長祥、長富、長国、長裕)の名前には、頭に長がついています。

【公式】リゲイン トリプルフォースEX [疲労回復] _Amazon

丹羽長秀 相関図

丹羽氏

- 父:長政、母:?

- 長男:長重

- 三男:高吉。藤堂高虎の養子へ。

- そのほか 子に長正(ながまさ)、長紹(ながあきら)。

- 孫:光重。長重長男。陸奥二本松藩初代。

織田氏

四国方面軍

参考文献

- 羽生道英「丹羽長秀」『天下取り採点 戦国武将205人』(新人物往来社、1998年)149頁

- 小和田哲男 監修『ビジュアル 戦国1000人』(世界文化社、2009年)「丹羽長秀」29頁

- 小和田哲男「丹羽氏」左同(監修)左同・菅原正子・仁藤敦史(編集委員)『日本史諸家系図人名辞典』(講談社、2003年)496-497頁