プロフィール

南昌(現・中国江西省)の人で、都督である父の功労により要職に就き、中国南部を転戦し、自身も功を立てる。

豊臣秀吉の命により日本軍が朝鮮に侵攻すると、明は朝鮮を救うべく援軍を派遣し、劉綖は四川の兵を率いて朝鮮に渡る。

秀吉が死去すると劉綖と水軍都督陳璘は、小西行長の帰国を阻止すべく行長籠る順天倭城を、朝鮮軍権慄と李舜臣と共に水陸から挟撃する作戦に出る。これに対して行長は劉綖に和議を持ちかける――!

享年?(?~1620)。

詳細

1.生い立ち

劉綖は南昌(現・中国江西省)の人。父の都督・劉顕の功労のお陰(蔭官:いんかん)で指揮使に任ぜられました。

九糸蛮(きゅうしばん/九糸は四川省にある山の名)を討伐した際、先陣を切って功があり、万暦一一年(1583・日本で![]() 賤ヶ岳の戦いがあった年)には遊撃将軍としてビルマ(ミャンマー)の族長・莽瑞体(そうずいたい)の北侵をくじきました。

賤ヶ岳の戦いがあった年)には遊撃将軍としてビルマ(ミャンマー)の族長・莽瑞体(そうずいたい)の北侵をくじきました。

これにより副総兵に進みましたが、劉綖の性格は性貪欲で部下を統率するのに無法でした。同一三年(日本で![]() 四国平定があった年)には、広西・羅雄州の継栄の反乱を討って継栄を斬りました。

四国平定があった年)には、広西・羅雄州の継栄の反乱を討って継栄を斬りました。

2.文禄の役 緒戦

日本軍進路と国王避難路

![]() 豊臣秀吉が、日本の諸将に朝鮮・明への出陣を命じ、文禄元年(1592)四月、先鋒隊の

豊臣秀吉が、日本の諸将に朝鮮・明への出陣を命じ、文禄元年(1592)四月、先鋒隊の![]() 小西行長・

小西行長・![]() 宗義智らが釜山に上陸。破竹の勢いで北上して半月余りで首都ソウル(漢城)を制圧しました。

宗義智らが釜山に上陸。破竹の勢いで北上して半月余りで首都ソウル(漢城)を制圧しました。

これに先立ち朝鮮国王宣祖は、ソウルから脱出し、平壌、更に北上して明との国境である義州(イジュ)に避難して明に援軍を要請。

明は援軍を差し向け、副総兵・劉綖は四川の兵を率いて朝鮮に渡りました。明の外交家沈惟敬は、平壌に於いて行長と五〇日の停戦協定を締結。しかしこれは彼の罠で、翌文禄ニ年一月六日、提督・李如松が四万の明兵を率いて行長籠る平壌城を攻撃しました。

行長は敗退し、この勢いに乗って李如松は南下。しかしソウル北方の碧蹄館で日本軍がこれを迎撃。しかし同年二月一二日に朝鮮軍の権慄が幸州でソウルの日本軍を撃破すると、日本軍はソウルからの撤退を決定しました。

3.第二次晋州城の戦い

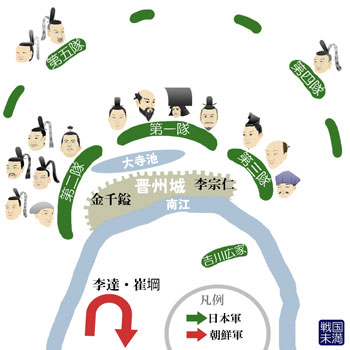

秀吉はソウル撤退の許可を与える代わりに、前年金時敏に敗れた晋州城を再び攻撃することを厳命しました。

これを迎え撃つべく朝鮮軍の金千鎰は大邱に駐屯する劉綖に援軍を要請。しかし劉綖は、日本軍を恐れて援軍を出そうとはしませんでした。

かくして金千鎰は単独で戦うことになり、文禄二年(1593)六月、第一隊の![]() 加藤清正・

加藤清正・![]() 黒田長政ら日本軍九万二千に達する戦乱最大の大軍団が再び晋州城を囲みました。

黒田長政ら日本軍九万二千に達する戦乱最大の大軍団が再び晋州城を囲みました。

一一日間の激戦の末、晋州城没落、金千鎰はじめ主だった武将は全員戦死。城の中の兵士、民衆あわせて六万余りは全て虐殺にあい、生き残ったものはごく一部でした。

3.慶長の役

一時休戦中、劉綖は朝鮮に留まり事後収拾にあたりました。秀吉により日本軍再出兵が決定されると、明も再び朝鮮へ援軍を派遣することを決定。

その布陣は、総督・邢玠(けいかい)、経略(朝鮮軍務経理)・楊鎬、提督禦倭総兵官・麻貴(まき)、その下に禦倭総兵官・劉綖、左都(さと)・董一元ら。

しかし漆川梁海戦で朝鮮水軍の元均が敗死。南原の戦いでは、配色濃厚になると明副総兵・楊元は真っ先に逃げ出し、落城すると日本軍による大量殺戮と鼻切りが行われました。

平壌にいた経略・楊鎬は、事態の深刻化を受けソウルに南下して稷山(チクサン)で日本軍を迎撃することを指令。かくして慶長二年(1597)九月七日、明軍は忠清道を目指して北上していた黒田長政・![]() 毛利秀元軍を迎撃。その一〇日後、

毛利秀元軍を迎撃。その一〇日後、![]() 李舜臣が朝鮮水軍を率いて鳴梁(ミョンリャン)海峡で日本水軍を撃破しました。

李舜臣が朝鮮水軍を率いて鳴梁(ミョンリャン)海峡で日本水軍を撃破しました。

4.西路軍・大将

同年末から翌慶長三年(1598)正月、楊鎬と提督・麻貴らは加藤清正籠る蔚山倭城を攻撃しました。

七月、明軍十万は首都ソウル(漢城)に集結し、明水軍が初めて忠清道・唐津に登場。これを総督・これを総督・邢玠が下記に示すように四路に分けて漢城から南下させました。

- 東路軍:蔚山倭城へ進軍、提督 麻貴率いる明軍24,000人および朝鮮軍5,500人

- 中路軍:泗川倭城へ進軍、左都督 薫一元24,000人および朝鮮軍2,300人

- 西路軍:順天倭城へ進軍、総兵官 劉綖13,600人および都元帥 権慄以下10,000人

- 水路軍:順天倭城へ進軍、水軍都督 陳璘13,200人および統制使 李舜臣以下7,300人

これにより西路軍大将の劉綖と水軍都督陳璘は、朝鮮軍権慄と李舜臣と共に、小西行長籠る順天倭城を水陸から挟撃する作戦に出ました。

5.順天の戦い

これに対して行長から行長から劉綖に和議の申し出がありました。劉綖は和議の会談と偽って行長をおびき寄せました。

同年九月二〇日、明軍の発砲があり、これを怪しんだ行長は自軍に走り帰り、劉綖の作戦は失敗しました。

一〇月一日、総攻撃開始されますが、日本軍の応戦激しく多くの明兵が喪失すると、劉綖は戦意を喪失し作戦を遂行しませんでした。陳璘は、劉綖の戦意喪失と約束違反に激怒しこれを責めました。

こうして順天倭城は落とせずに作戦は失敗に終わりました。

しかし同年一一月、行長の救援に![]() 島津義弘ら約五百隻の大船団が南海から露梁に迫ると、李舜臣・陳璘の水軍がこれを撃退。七年に及ぶ戦争が終結しました。

島津義弘ら約五百隻の大船団が南海から露梁に迫ると、李舜臣・陳璘の水軍がこれを撃退。七年に及ぶ戦争が終結しました。

6.最期

帰国後、劉綖は四川総兵官に再任して、万暦二八年(1600)四川の部族(苗族)の勢力拡大を目論む楊応龍を討ちました。

然しながら明の財政は、文禄・慶長の役に続きこの戦いで一段と窮迫しました。

同四〇年(1612)四川の建昌猓の反乱を平定。同四六年(1618)、女真族の長・ヌルハチの清軍が対明攻撃を決意し、遼寧省・撫順(ぶじゅん)を陥れると、楊鎬と共に劉綖は出陣しましたが大雪のために大敗(サルフの戦い)。

楊鎬は責任を問われて死刑に処せられ、劉綖は戦死しました。

文禄・慶長の役では要職にありながら活躍が見られませんでしたが、大小数百戦して威名を轟かし、常に一二〇斤(約70㎏)の大刀を振って戦ったので劉大刀と呼ばれました。