プロフィール

徳川譜代筆頭・酒井氏に生まれる。幼名は小平次。

徳川家の家老にして徳川四天王の一で、他の三人とは地位や実績の面で別格。

長篠の戦いでは別動隊として兵を率いて、武田軍の砦に奇襲を敢行するという、重要な役割を担った。然しながら家康との間に埋まらない深い溝あった。

孫の忠勝は、最上氏に代わって庄内(山形県)に転封。子孫たちは、家康の政治とは真逆の藩政を展開する――!?

詳細

1.東三河の旗頭

酒井氏は、松平氏譜代の古参の家。

伝承では、松平氏の始祖・親氏(うじちか)が、三河(愛知県)碧海(へきかい)郡坂井(酒井)村の娘をめとり、五郎親清=広親(ひろちか)を生んだのが始まりとされます。広親の子の代で、左衛門尉家(さえもんのじょうけ)と雅楽頭家(うたのかみけ)と二流に分かれました。

始祖・広親から六代(左衛門尉家)の![]() 酒井忠次は、

酒井忠次は、![]() 家康の父・広忠の代から仕え、家康の祖父・清康の娘・碓井(うすい)姫を妻としました。

家康の父・広忠の代から仕え、家康の祖父・清康の娘・碓井(うすい)姫を妻としました。

天文一八年(1549)家康(竹千代)八歳が駿府(府中)の![]() 今川義元に人質となると、忠次二三歳はともに生活しました。

今川義元に人質となると、忠次二三歳はともに生活しました。

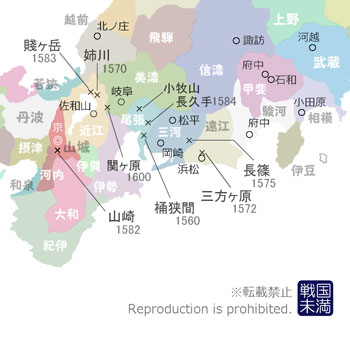

また家康に城を与えられた初例となり、東三河武士は忠次の配下に編成、西三河の石川数正とともに旗頭(はたがしら)となりました。元亀元年(1570)四四歳の時に![]() 姉川の戦いに従軍しました。

姉川の戦いに従軍しました。

2.三方ヶ原の戦い

![]() 足利義昭は将軍就任後、支援者であった

足利義昭は将軍就任後、支援者であった![]() 織田信長と次第に対立。

織田信長と次第に対立。![]() 武田信玄を味方につけて、同三年(1572)信長の同盟軍である

武田信玄を味方につけて、同三年(1572)信長の同盟軍である![]() 徳川家康を(静岡県)三方ヶ原にて攻撃させました。

徳川家康を(静岡県)三方ヶ原にて攻撃させました。

信長は本願寺顕如との石山合戦で動けなかったため、三〇〇〇の兵を三方ヶ原の戦いに送りました。

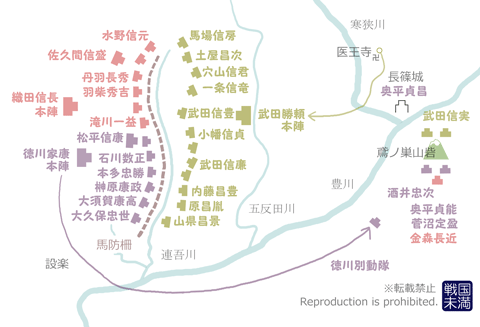

武田軍二万五〇〇〇に対し、徳川軍は援軍合わせても一万一〇〇〇。しかも信玄はいくさ上手。家康は鶴翼(かくよく)の陣を敷いて、右翼に忠次と織田軍の滝川一益・平手長政・佐久間信盛、中央に家康本隊、左翼に![]() 本多忠勝・石川数正らを配し総力を集めて攻撃。しかし平手長政は戦死しました。

本多忠勝・石川数正らを配し総力を集めて攻撃。しかし平手長政は戦死しました。

3.長篠の戦いでの奇襲

義昭は信玄に上洛を促し、三方ヶ原で家康を破った信玄は北条方の援軍を合わせて三万の大軍をもって西上。しかし天正元年(1573)四月に信州駒場で病死。

その三ヶ月後、家康が兵を従えて、武田方の三河長篠城を包囲。家康は長篠城を手に入れましたが、これを奪還すべく![]() 武田勝頼が長篠城を囲みました。家康は信長に援軍を依頼。同三年(1575)五月に長篠の戦いがおこりました。

武田勝頼が長篠城を囲みました。家康は信長に援軍を依頼。同三年(1575)五月に長篠の戦いがおこりました。

信長は家康と計って忠次に命じ、密かに鳶ノ巣山(とびのすやま)に向かわせました。同山を登り、食料保管と本国との通信基地を兼ねる武田方の砦を叩く作戦でした。

忠次率いる別動隊は、甲冑を山下で脱ぎ、縄を木の根に結びつけて登り、みな放心状態で茫然となりがら奇襲を敢行。これにより砦は陥落し、同山を守っていた武田信実(のぶざね,信玄弟)が討死しました。

本隊は鉄砲で武田騎馬隊を破り、一年半前の三方ヶ原の雪辱を晴らしました。

4.信康切腹事件

家康の長男信康は、信長の子女・徳姫の所に婿養子に行きました。しかし徳姫と信康はソリが合わず、徳姫は信長に「信康は武田家と内通している」とデタラメを言いました。

それを信じた信長は猛烈に怒りました。その時、間に入ったのが忠次。信康の命か、徳川家の安泰か。忠次は後者を選び、信康は信長の手にかけられ死罪となりました。

家康は忠次を責めず、いつもと変わらず、ずっと忠次を自分の側においておきました。信長が死去し、一〇年以上の歳月が過ぎ新たに知行割を行った家康は、酒井家の知行を他の徳川家の重臣達より格段下にしました。

天正一六年(1588)忠次六二歳は、家督は長男家次に譲って隠居。知行が少ないと泣きついてきた家次を忠次は不憫に思い、家康に問い詰めました。徳川に懸命仕えてきたのに余りの仕打ちだと。

家康曰く「そなたも自分の子がかわいいか。」と。忠次ははっとしました。家康の天下統一も見ずに忠次は、慶長元年(1596)に京の桜井屋敷で病死しました。享年七〇。

然しながら孫の忠勝は、譜代大名・出羽国庄内(山形県)鶴岡藩初代となり、世襲して幕末に至りました。

[カリマー] 登山リュックサック eclipse 27_Amazon

鶴岡藩の過酷な政治

鶴岡藩は、江戸時代後期・天保一一年(1840)八代藩主・忠器(ただかた)の時、幕府から越後長岡へ転封(てんぽう)の命が出て、農民が酒井氏の引止め運動を起こしたところ。

ついに転封を取り消されたわけですが、その初めにおいて政治は筆舌尽くしがたいものがありました。

元和八年(1622)酒井忠勝(忠次の孫)が、最上氏に代わって庄内に転封。この年、新田目村の百姓は食料米まで取り上げられ、そのうえ年貢を催促され、せっかんされ、たまり兼ねた百姓十二、三軒が秋田藩へ欠落。鶴岡藩からの申し出でにより秋田藩は、侍を付け添えさせて百姓妻子を送り返しました。

その侍の帰るや否や百姓は残らず成敗し、女房・子供は城へ取り上げて召使い、そのうち他国へも売りました。それ以来、百姓が秋田藩へ欠落しても同藩は返さないようになりました。寛永七年(1630年)は非常な日照りと水害があり、少しは減免されるも翌年もまた不作で、村々は百姓が身を売り潰して年貢米を収めました。

こうした状態はなお長く継続。万治三年(一六六〇)に三代・忠義(忠勝の孫)が襲封(しゅうほう)するにあたっては倹約令を発し、今後食物はできるだけ粗末にし、御年貢米を大切に勤めるよう命令。庄内の酒井氏は代々幕府の重職につき、藩主はほとんど江戸住まいで藩の財政にも影響していました。

明和四年(1767)に七代・忠徳(ただあり)が襲封した際は借金二〇満両に達し、安永元年(1772)に忠徳が帰国の時には福島に至ってその路用が絶えました。忠徳は政治を改め、新たな人材登用、農民の負担を減じて財政改革を成就。鶴岡藩にみられる、農民が苛政に苦しむ傾向はまた多くの藩にも見られるところでした。

酒井忠次 相関図

酒井氏(左衛門尉家):譜代

- 広親:始祖。子の代で左衛門尉家(さえもんのじょうけ)と雅楽頭家(うたのかみけ)に分裂。

- 氏忠:広親の子、左衛門尉家。兄弟の家忠は雅楽頭家。

- 忠勝

- 康忠

- 忠親(ただちか):父

- 母:不明

- 妻:碓井(うすい)姫(松平清康の娘)

- 子:家次、本多康俊ほか

出羽(山形県)鶴岡藩

- 忠勝:家次の子。同藩初代、一三万石。幕末には一七万石となる。

徳川政権

参考文献

- 小和田哲男「酒井氏」左同(監修)左同・菅原正子・仁藤敦史(編集委員)『日本史諸家系図人名辞典』(講談社、2003年)312-317頁

- 児玉幸多『近世農民生活史』(吉川弘文館、2006年 )「六 農民の生活とその変化 三 貢租負担の増加」庄内藩の例291-293頁、庄内藩の財政改革頁293-295頁

- 奈良本辰也 監修『戦国武将ものしり事典』(主婦と生活社、2000年)「長篠の戦い」106-113頁

- 小和田哲男 監修『ビジュアル 戦国1000人』(世界文化社、2009年)「酒井忠次」300頁