プロフィール

出羽国山形の戦国大名。伊達政宗の伯父。

羽州探題家・最上氏十一代も、勢力既に衰微。しかし領内各地の一族と争いを通して、山形盆地を支配下におさめる。

また反政宗包囲網を作り上げ、奥州探題家にして名生(みょう:宮城県大崎市)城主・大崎義隆に加勢。小田原攻めに参陣して、秀吉から本領を安堵される。

秀吉死後、家康が上杉氏包囲網の参陣を呼びかけ、政宗と同じくこれに応じる。これに対し上杉景勝は、智将・直江兼続に命じて最上氏を攻めさる――!

享年69(生1546-没1614)。

詳細

1.衰微の羽州探題家

最上氏は清和源氏、足利一門斯波(しば)氏の氏族。

南北時代、奥州管領・斯波家兼の子・兼頼(かねより)が出羽最上郡(山形県)に入り、羽州探題となり最上氏を称しました。

孫の満直の代に勢力拡大も、庶家の影響力が強くなり宗家の支配力は低下。永正一一年(1514)義定が伊達稙宗の山形侵攻に大敗してからは、伊達氏の圧迫も受けるようになりました。

一〇代義守(よしもり)の長男として天文一五年(1549)に生まれた義光。しかし義守は次男・義時(よしとき)をかわいがり、義時に家督を譲ろうとしました。

ここに相続争いが勃発し、領内の一族や国人衆、妹の夫である伊達輝宗までもが義光の敵となりました。しかし義光はこの四方八方敵だらけの中を戦い抜き、弟の義時を討ち滅ぼしました。

この戦いで義光は一族は信用できず、最も頼りになるのは家臣団であると痛感。 かくして義光は病気だと偽り、見舞いに来た長男の妻の父である白鳥長久を山形城内で殺害。

天正一二年(1584)までには天童・白鳥・大江氏その他すべて滅ぼして、山形盆地を支配下におさめました。

2.大崎氏らとの反政宗包囲網

義光は、隣国の![]() 伊達政宗 とも激しく争い、伊達の臣・鮎貝氏をそそのかして反逆させました。それ以来、政宗はこの伯父(母の兄)に終生不信感を抱くことになります。

伊達政宗 とも激しく争い、伊達の臣・鮎貝氏をそそのかして反逆させました。それ以来、政宗はこの伯父(母の兄)に終生不信感を抱くことになります。

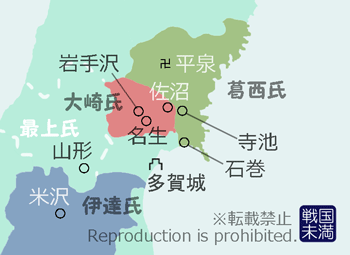

更に義光は、大崎・最上・芦名・佐竹から成る反政宗包囲網を作り上げました。このうち大崎氏は最上氏と同じく斯波一族で名門奥州探題家。一二代・大崎義隆は玉造郡名生(みょう:宮城県大崎市)城主でした。

天正一六年(1588)二月、政宗は一万の大兵を大崎領に侵入させましたが、最上方五千の援兵の力で大崎氏が勝利。しかし義隆は政宗から屈辱的な和睦を強いられ、義光は逆に孤立するようになってしまいました。

そうしたなか![]() 豊臣秀吉の私戦禁止令が出て、義光は危機を脱出。同一八年、

豊臣秀吉の私戦禁止令が出て、義光は危機を脱出。同一八年、![]() 小田原攻めに参陣して村上・最上両郡、約二〇万石の本領を安堵されました。しかし豊臣秀次失脚事件の際に、

小田原攻めに参陣して村上・最上両郡、約二〇万石の本領を安堵されました。しかし豊臣秀次失脚事件の際に、![]() 秀次の妾となった娘の駒姫が不運にも処刑されるという出来事が襲いました。

秀次の妾となった娘の駒姫が不運にも処刑されるという出来事が襲いました。

3.東北関ヶ原の戦い

秀吉死後、政権に亀裂が生じて諸大名の対立が表面化。五大老の一人![]() 上杉景勝(会津若松城主)の帰国を契機に、対立は決定的となりました。

上杉景勝(会津若松城主)の帰国を契機に、対立は決定的となりました。

東軍の総大将・![]() 徳川家康は、東日本の諸大名に檄を飛ばし上杉氏包囲網に参陣するようよびかけました。

徳川家康は、東日本の諸大名に檄を飛ばし上杉氏包囲網に参陣するようよびかけました。

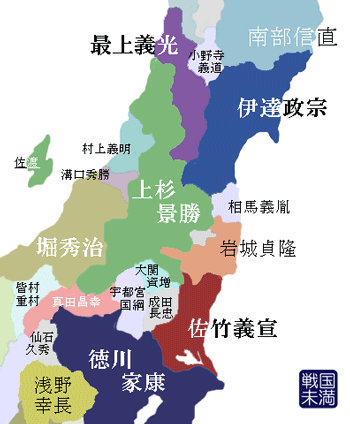

上杉氏包囲網

米沢領主だった政宗は、奥州仕置により居城のある本領を失い、岩出山城主となっていました。本領回復は政宗長年の宿願。家康は政宗の本領で当時上杉氏領となっていた、刈田・伊達・信夫・二本松・塩松・長井の諸郡を政宗に遺す判物(はんもつ:花押を添えた書状)を与えました。

この判物は「百万石の御墨付」と呼ばれて、これが実現すれば政宗の領国は一〇〇万石に達します。一方、山形城の義光は上杉景勝と手を結んでいましたが、家康の会津征伐を目前にして突如景勝を裏切り、家康陣営に入りました。

東北関ヶ原の戦いは、はじめ上杉軍優勢で展開。伊達軍はいち早く白石城を攻略したものの、強大な上杉軍を前に一進一退、本領への進出は刈田郡で足踏みしていました。

長谷堂城の戦い

一方義光の裏切りに対して怒った景勝は、智将・![]() 直江兼続に命じて最上氏を攻めさせました。兼続の率いる大軍が最上氏支城の長谷堂城(はせどうじょう)を囲んだのが、慶長五年(1600)美濃関ヶ原の戦い同日の九月一五日。

直江兼続に命じて最上氏を攻めさせました。兼続の率いる大軍が最上氏支城の長谷堂城(はせどうじょう)を囲んだのが、慶長五年(1600)美濃関ヶ原の戦い同日の九月一五日。

長谷堂城は容易に落ちずも、上杉軍に本城の山形城近くまで攻められ、加勢の北奥大名軍も自国の動揺を抑えるために中途で引き揚げるありさま。しかし最上軍は伊達の一部援軍の到来もあり辛うじて持ちこたえ、一〇月一日に美濃関ヶ原の戦いでの西軍・![]() 石田三成の敗北の報せが入ると同時に兼続は撤退しました。

石田三成の敗北の報せが入ると同時に兼続は撤退しました。

4.新領主・酒井氏の苛政

戦後の恩賞において、政宗は実力で奪取禹した刈田郡二万石にとどまり、一〇〇万石の大領国は夢に終わって仙台藩陸奥領六〇万石が定まりました。

義光は庄内地方、由利郡も加増され、山形藩主初代、五七万石の大名。しかし家康の意により義光の跡は次男・家親にするようにと言われれば、長男・義康を殺害してしまいました。

そんな義光ですが、城下町の町割など民政や治水灌漑に力を尽くました。北楯大堰(きただて-おおぜき)などは今も庄内平野をうるおしています。

義光亡き後は、義康側についていた家臣の恨みつらみがあり、最上家を継いだ家親三六歳は変死。家親の子・義俊(よしとし)が、出羽山形藩三代となりましたが、内紛のため元和八年(1622)に近江(滋賀県)大森一万石に削減、移封。さらにその子・義智(よしとも)は五〇〇〇石に削減され、高家となりました。

同年、![]() 酒井忠次の孫の忠勝が、最上氏に代わって庄内に転封。これ以降、庄内・鶴岡藩は過酷な政治を展開。詳しくは左記リンク先に譲りますが、この土地の百姓にとって終わったかとみえた戦国の世が、新たに始まることを最後に付け加えておきます。

酒井忠次の孫の忠勝が、最上氏に代わって庄内に転封。これ以降、庄内・鶴岡藩は過酷な政治を展開。詳しくは左記リンク先に譲りますが、この土地の百姓にとって終わったかとみえた戦国の世が、新たに始まることを最後に付け加えておきます。

最上義光 相関図

最上氏

- 祖父:義定。最上氏九代。

- 父:義守、母:永浦尼

- 妹:義姫

- 子:義康、家親ほか

近江大森藩

- 孫:義俊。山形藩主二代・家親の子。近江大森藩初代。

- 曾孫:義智。義俊の子。高家となる。

ライバル

その他

参考文献

- 誉田慶恩「最上義光」『国史大辞典13』(吉川弘文館 1992年 )809-810頁

- 七宮涬三「大崎義隆」「最上義光」『天下取り採点 戦国武将205人』(新人物往来社、1998年)24、27頁

- 小和田哲男「最上氏」左同(監修)左同・菅原正子・仁藤敦史(編集委員)『日本史諸家系図人名辞典』(講談社、2003年)674頁

- 渡辺信夫「6章1 仙台開府」『宮城県の歴史(県史4)』(山川出版社、1999年)154-155頁(百万石の夢)

- 奈良本辰也 監修『戦国武将ものしり事典』(主婦と生活社、2000年)「東北の関ヶ原・長谷堂城の戦い」159頁

関連記事

最上義光:イラスト