プロフィール

播磨赤松氏の子孫。斎村広秀、広英とも称す。左兵衛尉。

但馬(兵庫県北部)竹田城主。文禄元年、秀吉による朝鮮出兵には八〇〇の兵を率いて渡海。翌年、儒者の藤原惺窩を招き寄せる。

好学の広通は、朝鮮再出兵の際に捕虜となった儒者の姜沆との交流を深める一方、惺窩と共に姜沆の帰国を助けた。

姜沆帰国後、間もなく関ヶ原の戦いが起こると西軍に属す。名門赤松氏の運命は――

詳細

1.惺窩を招く

広通は、武家の名門・赤松氏庶流・政秀の子。父の跡を継ぎ播磨竜野城主、天正五年(1577)![]() 織田信長の命で但馬(兵庫県北部)竹田城主となりました。

織田信長の命で但馬(兵庫県北部)竹田城主となりました。

文禄元年(1592)秀吉による朝鮮出兵が始まると、広通三〇歳は八〇〇の兵を率いて渡海しました。[註]

一方、藤原定家の子孫で、のちに近世日本儒学の祖と呼ばれた![]() 藤原惺窩は播磨の人。七、八歳の頃に仏門に入り、京の相国寺で禅学と漢学を学んでいました。

藤原惺窩は播磨の人。七、八歳の頃に仏門に入り、京の相国寺で禅学と漢学を学んでいました。

文禄同ニ年、惺窩三四歳は、広通の招きに応じて故郷の播磨に帰りました。広通は惺窩の学問に敬服して援助。惺窩は、儒学を直接学ぶため明に渡航しようとしたが天候に恵まれず失敗しました。

2.人物像

姜沆は南原の戦い後に捕虜となる。

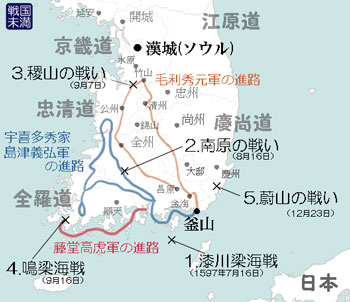

慶長二年(1597)朝鮮再出兵となり、姜沆(カンハン)三一歳は全羅道南原で文官として、日本軍迎撃に備えていました。しかし南原城が落されると、![]() 藤堂高虎の軍に日本に連行されて、伏見に抑留されました。

藤堂高虎の軍に日本に連行されて、伏見に抑留されました。

姜沆は「倭京に連れて来られてからというもの、倭国の内情を知ろうと思って」惺窩と広通らと接しました。

広通の人物像は姜沆が記した『看羊録』に詳しく、以下「」として紹介します。

広通は「六経に非常に打ち込み、雨風(の日も)馬上でも本を手から放したことがなかったが、その性質が鈍魯(どんろ)で仮名訳がなければ一行も読めなかった、ということである。」

また惺窩は広通のことを姜沆に次のように話しました。

「日本の将官は、全てこれ盗賊であるが、ただ広通だけは人間らしい心を持っています。日本にはもともと喪礼がありませんが、広通のみは三年の喪を行い、唐の制度や朝鮮の礼を篤く好み、衣服や飲食などの些細なところまで必ず唐と朝鮮を見習おうとしています。日本にいるのではありますが日本人ではない(と思える程))なのです。」

「(そして)とうとう(惺窩は)私のことを広通に話した。広通は、時々私のもとへやって来て話を交わしたが、自分は(加藤)![]() 清正や(藤堂)佐渡(守高虎)と仲違いをしているので、(互いに知り合っていることを)決して佐渡の家に知られてはいけないのだ、ということであった」

清正や(藤堂)佐渡(守高虎)と仲違いをしているので、(互いに知り合っていることを)決して佐渡の家に知られてはいけないのだ、ということであった」

3.姜沆出国

また広通は「わが国の士分の俘虜や私の兄弟に六経の大文を書いてほしいと頼み、(その代価として)密かに銀銭で私たちの羇旅(きりょ)の費用を補い、帰国の準備にあててくれた。」

姜沆は高虎から釈放されることになりましたが、出国の際「不測の事態に出会うかと気がかりで、舜首座(惺窩)と広通に会いに行き、出国に力を貸してくれるよう頼んだ。広通は寺沢志摩守(正成)に手書(証明書)を求め、関市の検察に備えてくれ、舜首座はそれに船頭一人を加え、水路を案内させて対馬についたら帰すように、と手配をしてくれた。」

かくして姜沆は、慶長五年五月一九日、釜山(プサン)に着き無事に家族と共に帰国、二年半年に及ぶ抑留生活に幕を閉じました。

4.最期

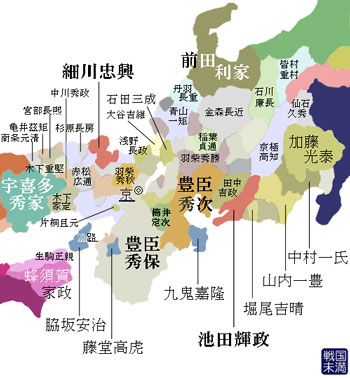

それから数ヶ月後の同年九月に関ヶ原の戦いが起こりました。広通は初め西軍に応じ丹後田辺城の![]() 細川幽斎を攻め、のちに亀井茲矩(これのり)に誘われ東軍に与し、共に因幡鳥取の宮部長房を攻めました。

細川幽斎を攻め、のちに亀井茲矩(これのり)に誘われ東軍に与し、共に因幡鳥取の宮部長房を攻めました。

しかし戦後許しを得ずに同年一〇月に鳥取で自害。鎌倉時代からの名門赤松氏はここにたえました。

惺窩の悲しみは深く、![]() 徳川家康に召仕を受けましたが、これを固辞し代わりに弟子の林羅山を推薦しました。

徳川家康に召仕を受けましたが、これを固辞し代わりに弟子の林羅山を推薦しました。

関ヶ原に際して東軍か西軍かの二者択一というより、武将を続けることに既に限界を感じていたような人が少なからずいて、惺窩の友の木下勝俊しかり、広通もまたしかりだったように思います。

赤松広通 相関図

赤松氏庶流

- 祖父:村秀

- 父:政秀

- 兄:広貞

交遊関係

諸国

補註

文献4第1巻167頁「浅野家文書」(刊本八一 年月日欠 唐入軍勢進発次第書)唐入り道行きの次第によれば、十番は二月二一日より一日違いで稲葉衆、伯耆衆、但馬衆、十一番は二月一五日より一日違いで丹後の少将殿(細川忠興)、越前衆、若狭衆とある。但馬(兵庫)の赤松勢は文禄の役 日本軍において、細川隊に属して第一次晋州城の戦いに参戦した可能性もあるかもしれない。

参考文献

- 水野恭一郎「赤松氏」『国史大辞典1』(吉川弘文館、1979年)70-71頁

- 姜沆(著)・朴鐘鳴(翻訳) 『看羊録』(平凡社、1984年)

- 藤谷俊雄「赤松広通」『日本歴史大事典1』(河出書房新社、1974年)50頁

- 北島万次『豊臣秀吉 朝鮮侵略関係史料集成』(平凡社、2017年)